- 名前

- 石丸 豊

- 学科

- 社会学部 社会福祉学科 4年次

- 学外活動

- 社会福祉活動

桃大で知った福祉の意味、「心のケア」の大切さ

子ども食堂。地域の子どもや親、高齢者に、無料または安価で食事を提供し、その場が人々の交流の場=地域コミュニティにもなるという社会福祉活動だ。近年はさまざまなメディアで紹介されることも多く、日本各地へその活動は広がっている。

社会学部社会福祉学科の4年次生である石丸豊も、その活動に参加するやりがいを見出したひとりだ。高校生の頃から社会福祉に興味を持ち、桃大へ入学。障がい者や高齢者を支えるボランティア、熊本地震の被災地支援を経験する中で、心のケアの大切さに気づいたという。「実際に現場で人々と会話をして、心の傷をリアルに感じました。その傷を癒すために何ができるのかを考えることが、福祉だと思います」。

子どもたちに足りない経験を、豊かな時間を

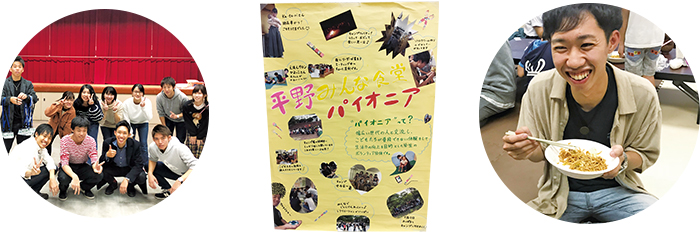

学びを通じて福祉への意識を高めていった石丸は、ある時、社会福祉学科の先生から、大阪市平野区の子どもたちとのキャンプに誘われて参加。それが縁となって、「平野みんな食堂ネットワーク」(平野区に数カ所ある子ども食堂の連合組織)にも参加するようになり、大学生ボランティアの組織を立ち上げた。「平野みんな食堂パイオニア」。その代表は、石丸がつとめることになった。

「平野みんな食堂」は、子どもだけではなく高齢者など地域の人々、ボランティアスタッフも含む「みんな」が安価で食事をとれる「居場所」。毎日同じ場所ではなく、日替わりでネットワークの各施設(11カ所)で開かれる。パイオニアの石丸たち学生スタッフは、レクリエーションプログラムなどを通じて子どもたちと遊び、地域の人々とふれあいながら、その居場所を「心が豊かになれる場所」にするべく活動している。例えば親と過ごす時間が少ない子どもにとっては、社会を知る、学ぶ場所にもなると石丸はいう。「『体験の貧困』という問題で、親が仕事で家にひとりでいる子どもは、『ただいま』『おかえり』『手を洗いなさい』『歯を磨きなさい』という当たり前の声かけや体験が不足しています。そんな経験ができる豊かな時間を、たくさんつくってあげたいと思っています」。

「心の栄養」を、届けられる食堂へ

ボランティアをはじめた当初と、経験を重ねてきた現在とを比べて、石丸の心境にも変化が生じているという。「最初は人から感謝されることで自己実現の達成を感じていました。でも今は、自分よりも子どもに喜んでもらうことがすべて。『楽しかった!』と言ってもらえることにやりがいを感じています。元気のなかった子どもが元気になって自信を持つこと、それが自分の自信にもなっています」。

子ども食堂とは、食事を通じて栄養を与えるだけの場所ではない。そこは、人々の集いがあり、だんらんがあり、ふれあいがある、「心の栄養」を届ける場所だ。子どもたちは空腹のみならず、心をたくさんの笑顔で満たし、やがて食という場の大切さをも学んでいくことだろう。「まるまる」と呼び親しんでいる、石丸を心の先生として。

(※この内容(学年表記含む)は2018年12月取材時のものです。)