- 名前

- 西岡李梨/辻本望帆

- 学部

- 経済学部 経済学科 4年次

- 研究・ゼミ

- 東南アジア諸国の経済と日本の開発協力

経済学部・内山怜和ゼミ(東南アジア経済専攻)は、東南アジア諸国の経済・社会について、3・4年次の2年間で学修するゼミです。ゼミ長・副ゼミ長を務める4年次の西岡李梨さんと辻本望帆さんは、ラオス人民民主共和国(以下、ラオス)の開発研究に取り組む一方で、ゼミのメンバー(他18名)とともに、桃山祭(大学祭)において東南アジア諸国の魅力を発信したり、ラオスを訪問し現地の小・中学校に教育関連物資を贈呈するなど、国内外で様々な活動を展開しています。研究や一連の活動で何を学び、自らの将来にどう生かすのか、二人にその意義を話してもらいました。

後発開発途上国の開発研究に挑戦

本学の経済学部は、国際的な学びに積極的に取り組む学部です。「経済・社会の仕組みを学べば将来役に立つうえ、国際交流にも力を入れている点も魅力に感じ、経済学部を選びました」(西岡さん)と、二人は国際的志向性を持って入学しました。現在私たちが所属している内山ゼミは、経済学部の中でも特に国際的な学びが特色のゼミです。内山准教授が担当する「アジア経済論」を受講した二人は「授業を通じて東南アジアに興味を持ちました。また、先輩のお話からゼミの充実さを知り、選びました」(辻本さん)、「実際に海外に行って活動を通じて学べるのが内山ゼミで、魅力を感じました」(西岡さん)と、人気の内山ゼミを選んだそうです。

センビライ小・中学校の子どもたちとの交流が最も心に残ると語った西岡さん

国立大学との学術交流が印象的だったと語る辻本さん

内山ゼミでは、学生が東南アジアのタイ、マレーシア、ベトナム、ラオス、カンボジアの5カ国を研究対象にし、学生はその中から自身の担当する国を選びます。ラオスは人口規模(2023年:758.2万人)が小さく経済開発に苦しむ国ですが、辻本さんは「後発開発途上国で、かつ親日的である点に惹かれました」とし、西岡さんはそれに加え、「日本の開発協力の成果がこれから見られる点がおもしろい」とラオス研究に手をあげました。

一致団結して様々な活動を展開した内山ゼミ・第7期の皆さん

桃山祭で東南アジア諸国の魅力を発信

内山ゼミの3年次は秋の桃山祭で、「東南アジアのすゝめ」と題して、研究対象である東南アジア諸国の魅力を紹介する展示会と、同地域の名物料理をふるまう模擬店を運営します。西岡さん、辻本さんらは2024年度の第64回桃山祭において、展示会では5カ国を担当する班ごとに、各国の歴史や経済の現状・課題、魅力などを解説する資料や動画、民族衣装を展示したほか、来場者に楽しんでもらう東南アジア・クイズ、ラオスにいるゼミ卒業生(後述のナム先生)との公開オンライン対談、マレーシア班と留学生によるトークショーなどを実施しました。また模擬店ではタイ産のトムヤムヌードルとグリーンカレーヌードル、ベトナム産フォー等を販売しました。

第64回桃山祭での展示会で実施したラオス班による公開オンライン対談(2024年11月23日)

同桃山祭で出店した模擬店の様子(2024年11月22日~24日)

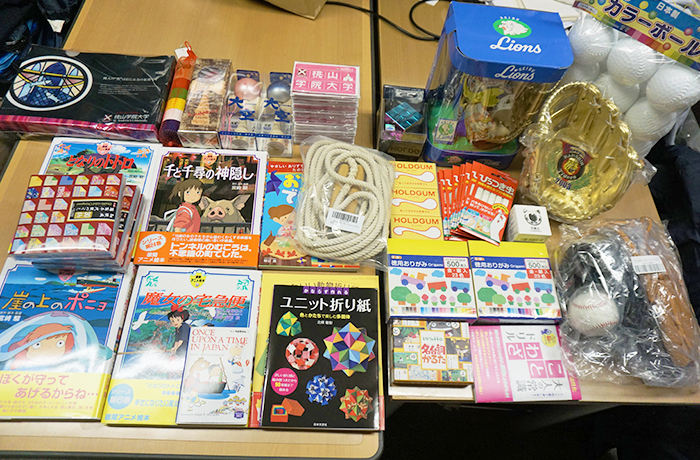

「ラオスは日本のODA(政府開発援助)で建設したナムグム・ダム等の水力発電による電力を主にタイに供給している他、銅や金などの鉱業も重要な産業です」(辻本さん)といい、ラオスは「東南アジアのバッテリー」とも呼ばれているそうです。一方、日系企業は現在約170社が進出しています。縫製業など労働集約的産業が中心で、漢方薬メーカーや自動車用のシートカバーのメーカーなどがありますが、企業進出は伸び悩んでいる状況です。「内陸国で物流コストがかかること、人口が少ない上、教育・学習環境が不十分で、労働生産性の問題が指摘されています」(西岡さん)。 二人をはじめ、内山ゼミはラオスの将来を支える人材育成のための教育支援に貢献しようと、桃山祭の模擬店の収益の半額と募金活動で集めた資金(計8万4370円)で、教育関連物資(教材や絵本、折り紙、けん玉など)やスポーツ用品(野球用のグローブやボール)を購入し、2025年2月のラオス訪問に備えました。

ラオスのセンビライ小・中学校に贈呈した物資の一部

現地の若者と友好促進

ラオスでの研修の10日間(2025年2月15日~24日)では、現地の小・中学生や大学生との交流、ビジネス人材の育成機関であるラオス日本センター、日本の政府系機関であるJETROビエンチャン事務所、JICAラオス事務所への訪問、首都ビエンチャンや古都ルアンパバーン、中国・ラオス鉄道の視察など、盛りだくさんのスケジュールをこなしました。

内山ゼミ・第2期の元留学生、パチャンペン・ティッパポーンさん(通称・ナム先生)が副校長を務めるセンビライ小・中学校では中学2、3年生に日本語の授業を実施しました。イラスト入りのカルタを用意して、生徒も参加できる形にしました。「普段からナム先生が日本語の授業をされていて、日本語で自己紹介できる子がいて驚きました。積極的にノートに日本語を書いて覚えようとする熱心な子もいました」(西岡さん)、「ラオスの中学生は意欲的で、学ぶのが楽しそうでした。目がキラキラしていました」(辻本さん)と、強い印象を受けました。

センビライ小・中学校での日本語の授業(2024年2月17日・18日)

授業のほかに、中学校全生徒224名を対象に、私たちの訪問趣旨を説明したり、桃山学院大学や日ラオス関係、日本の伝統文化について紹介するプレゼンテーションをナム先生の通訳のもと行いました。「現地では小・中学校と大学で計2回、プレゼンテーションを実施しましたが、国内での事前準備から本番まで、内容を何度も練り直し改善を重ねました。中学生対象のプレゼンでは、前日のリハーサルで楽しい要素をより増やすべきだという話になり、けん玉やあやとりの実演・紹介、寸劇を交えた日本語のことわざ解説等を盛り込みました。修正は前夜の午前3時までかかり大変でしたが、今となってはよい思い出です。」 (西岡さん)と、小中学生に関心を持ってもらえる内容を追求しました。その結果、「けん玉を披露する場面は特に盛り上がりました。実際に挑戦してもらいましたが短時間でコツを掴み、かなりうまくなる子もいました」(辻本さん)と振り返ります。ほかに企画したスポーツ交流会では、現地でなじみの薄い野球教室を実施したり、フットサルの親善試合も行ったりしました。サッカーは特に人気のスポーツで、「フットサルは、めちゃくちゃ強かったです」(辻本さん)と楽しいひと時を過ごしました。

センビライ小・中学校でのプレゼンテーションにおいて、けん玉を実演している様子(2024年2月20日)

センビライ小・中学校の中学4年生を対象に実施した野球教室の一場面(同上)

センビライ小・中学校の中学生全生徒224名との記念撮影(同上)

海外での学びを活かす

ラオス国立大学文学部日本語学科の学生とも交流しました。日本留学の経験のある学生もいて、「日本語のレベルも高く、不自由なく日本語で会話できたのが印象的でした。日本滞在中に長野でスキーをしたとか、日本の関心事について話をしてくれました」(辻本さん)と若者同士で意気投合しました。一部の学生とは、日本帰国後もSNSを使って交流を続けており、ラオスの学生からは卒業研究で、日本語の敬語についてのアンケート調査依頼があり、協力したそうです。

ラオス国立大学文学部日本語学科の皆さんとの記念撮影(2025年2月19日)

小・中学校、大学での交流などを通じて、「相手の立場になって考えることの大切さを学びました。例えば、支援物資であれば自己満足にならないよう、本当に求められるものを用意すべきだし、プレゼンも双方が関心を持てる内容にしなければいけないと思いました」と、感じることが多かった二人。卒業後の進路も決まり、現在はラオスでの経験も踏まえて「ラオスに対する日本の開発協力のあり方」というテーマで卒業研究に取り組んでいます。

西岡さんは医療福祉関連の企業に就職します。「ラオスで相手の立場で考えることの大切さを学んだので、就職後も患者さんの立場で考える姿勢、思いやりを持って接する姿勢で頑張りたいと思います。東南アジアにも拠点を持っている会社なので、将来は現地で働くこともあるかもしれません」と意欲を語ります。

辻本さんは「ラオスの研究・訪問を通じて、計画して立案・実行し、最後までやり切る力がつきました。就職する物流企業は国内の事業が中心ですが、将来海外展開するときがあれば、ラオスでの経験を生かしたいと思います」と社会人生活の夢を話していました。

内山准教授(右)と。今後も後輩たちが活動を続けられるよう、サポートしていきたいと思います。(内山研究室にて)

(※この内容は2025年10月取材時のものです。)