全学FD研修会・講演会・学習会

- 2024年度

- 第1回

- 第2回

- 第3回

- 2023年度

- 第1回

- 第2回

- 第3回

- 2022年度

- 第1回

- 2021年度

- 第1回

- 第2回

- 2020年度

- 第1回

- 第2回

- 第3回

- 第4回

- 2019年度

- 第1回

- 第2回

- 2018年度

- 第1回

- 第2回

- 2017年度

- 第1回

- 第2回(学習会)

- 2016年度

- 第1回

- 第2回

- 第3回(学習会)

- 2015年度

- 第1回

- 第2回

- 第3回

- 第4回(第1回学習会)

- 2014年度

- 第1回

- 第2回

- 2013年度

- 第1回

- 第2回

- 2012年度

- 第1回

- 第2回

2024年度

2024年度は3件実施いたしました。

第1回全学FD研修(2024年6月3日から9月30日までオンデマンド形式で実施)

テーマ:個人情報保護の基礎

授業関連で取り扱う個人情報だけでなく、学生面談等の実施により、取り扱う個人情報が増加傾向にあることから、個人情報保護の基礎

を改めて確認するために、昨年度に引き続き実施いたしました。

この研修は専任教員を対象に実施しました。

第2回全学FD研修会(2024年9月12日開催)

テーマ:授業の内容・運営の向上-学生の能動的な学びを促す授業運営を再度考える-

講 師 :岩﨑 千晶 氏〔関西大学 教育推進部〕

対 象 :教職員、大学院生(博士後期課程)、桃山学院教育大学教職員

「教学マネジメント指針」などの方針や多様なメディアを高度に使う学習環境の変化、新学習指導要領による新課程世代の入学など、大学を取り巻く環境は大きく変化していま す。その中でも学生たちが本学で学びを経て成長し、社会で活躍する人材となるよう能動的な学びを促す効果的な授業運営等、今一度授業 設計や内容、方法の改善、向上を考えるきっかけを作る機会となるよう実施いたしました。

オンライン形式で実施しましたが、ブレイクアウトルームに分かれてグループディスカッションの時間を設け、活発な意見交換が行われ ました。 参加者のアンケート結果からも高い満足度がうかがえ、特にグループワークについて、他の授業の実践例等を聞くことができ、有意義であったとの意見がありました。

第3回全学FD研修会(2025年2月20日から3月31日までオンデマンド形式で実施)

テーマ:アクティブラーニング

学修者本位の教育への転換強化に向けて、学修者が主体的に学びを深める教育内容の充実を図るため、その手法のひとつであるアクティ ブラーニングやグループワークに焦点を当てて、定義や具体的な運用等を確認するため、オンデマンド方式で実施いたしました。

2023年度

2023年度は3件実施いたしました。

第1回全学FD研修(2023年6月12日から9月30日までオンデマンド形式で実施)

テーマ:個人情報保護の基礎

授業関連で取り扱う個人情報だけでなく、学生面談等の実施により、取り扱う個人情報が増加傾向にあることから、個人情報保護の基礎

を改めて確認することを目的に実施いたしました。

この研修は専任教員を対象に実施しました。

第2回全学FD研修(2023年7月13日から9月29日までオンデマンド形式で実施)

テーマ:生成系AIに関する研修

講 師:巖 圭介 氏〔全学FD推進委員会委員長〕

ChatGPT等の生成系AIへの関心の高まりを受けて、全学FD推進委員会においても生成系AIをテーマにオンデマンド形式で研 修を行いました。生成系AIとはどんなものなのか、どのようなことが出来るもしくは苦手なのかなど、初歩的な内容を紹介いたしまし た。

生成系AIの利用については、これからも利用される場面が増加していくことが予想され、その付き合い方を継続的に考えていく必要が あると考えられます。

実施にあたり、生成系AI利用の実践例等を募りました。FD NEWS 21号に掲載しています。

第3回全学FD研修会(2024年3月6日開催)

テーマ:改正障害者差別解消法と合理的配慮について

講 師: 村田 淳 氏〔京都大学 学生総合支援機構〕

改正障害者差別解消法が2024年4月1日から施行されるにあたり、改めて合理的配慮について考える機会とするため、京都大学から 村田先生をお招きし、障害者差別解消法の要点、これから大学教職員に求められることをお話いただきました。

研修会の後半では、事前に募った事例を元に合理的配慮の具体例をご説明いただきました。

参加者からは、疑問に思っていたことをご説明いただけた、合理的配慮の基本的なことを含めた学内の具体例を挙げての説明が良かった などの意見があり、参加者のアンケート結果からも高い満足度がうかがえ、有意義な研修会となりました。

この研修会は、対面、リモートを併用して行いました。

2022年度

2022年度は引き続きリモートでの開催となりました。

第1回全学FD研修会(2022年12月14日開催)

テーマ:オンデマンド授業に関する研修会

講 師:澤田 鉄平 氏〔経済学部准教授〕

角谷 嘉則 氏〔全学FD推進委員会委員長〕

オンデマンド授業の振り返りとその発展形としての反転授業をテーマに実施いたしました。 研修会では、今年度オンデマンド形式で授業を行った教員からの報告、授業に反転授業を取り入れた教員からの報告を行い、その学習効果や課題を参加者と共有しまし た。 また、オンデマンド授業受講者、オンデマンド授業担当教員を対象にそれぞれ実施したアンケート結果から、双方の立場からのオンデマンド授業への評価を紹介しました。

2021年度

2021年度は2020年度に引き続きリモートでの開催となりました。

第1回全学FD研修会(2021年 9月13日開催)

テーマ:秋学期授業に関する研修会

講 師:角谷 嘉則 氏〔全学FD推進委員会委員長〕

遠隔授業を含む秋学期の授業を円滑に実施することができるよう、秋学期授業に関する研修会を実施しました。 研修会では遠隔授業に関するフォローアップやツールの使用方法、2020年度秋学期と2021年度春学期のアンケート結果の比較、秋学期授業の評価方法についての確認等の 説明を行いました。

第2回全学FD研修会(2021年10月20日開催)

テーマ:新学習指導要領について

講 師:合田 哲雄 氏〔内閣府(科学技術・イノベーション推進事務局)審議官〕

高等学校において2022年度から新学習指導要領がスタートするにあたり、今後の授業設計へ活かすために、将来入学してくる学生がどのようなことを学んでいるのかを知るこ と、同要領の概要や改訂の趣旨について理解を深めることを目的として実施しました。

講師には、文部科学省で学習指導要領の策定に尽力された合田様をお迎えいたしました。

研修会では、学習指導要領の変遷や、資質・能力の三つの柱に関する解説、DX 時代の教育への知見や今後の展望についてお話いただきました。

今回の研修会は桃山学院教育大学からも教職員が参加しました。

2020年度

2020年度は新型コロナウイルス感染症対応のため、リモートでの開催となりました。

M-Port操作説明会(第1回)

開催日:①2020年 8月26日(水) ②2021年 3月 9日(火)

本学情報センター職員が講師となり、M-Port(本学ポータルシステム)の基本的な操作方法を知りたい方を対象とした<初級 編>、M-Port操作経験があり、さらに詳しい操作方法を知りたい方を対象とした<中級編>を開催いたしました。

<初級編>

M-Portを利用する上で基本的な操作となる「掲示登録」、学生からの質問に回答し、やりとりすることができる「授業Q&A」、履修登録者に対して授業資料を配布するこ とができる「授業資料管理」、課題の作成や配信を行う「課題管理」機能について説明を行いました。

<中級編>

学習支援機能を中心にデモンストレーションを行いました。

テスト作成、配信、評価、フィードバックができる「テスト管理」、教材や課題などを目次ごとに設定し、学生自身で学ぶことができる 「コース管理」、グループでのディスカッションや課題提出、フィードバックができる「プロジェクト管理」機能の説明を行いました。

遠隔授業に関するFD研修会(第2回)

開催日:2020年 8月27日(木)、8月28日(金) ※同様の内容で2回開催

遠隔授業アドバイザーによる遠隔授業に関する研修会を開催いたしました。

研修会ではオンデマンド型授業、ハイブリッド型授業を実施するにあたり、授業設計の例示、配布資料作成のポイント、学生と授業資料を共有する際に留意する点等の説明を行い ました。その他、音声付資料の作成方法、動画撮影や圧縮、ツールの使用方法等、遠隔授業を実施にあたり必要とな る説明を行いました。

今回の研修会は桃山学院教育大学からも教職員が参加しました。

遠隔授業の設計と工夫に関するFD研修会(第3回)

開催日:2020年 9月14日(月)、9月15日(火) ※同様の内容で2回開催

遠隔授業の設計や授業の工夫に関する研修会をグループワークを交えて実施いたしました。

はじめに、春学期遠隔授業の総括と、秋学期に向けての方向性を共有した後、春学期に遠隔授業を実施した全学FD推進委員(各日3 名)がその内容について報告を行いました。

続いて、参加者とファシリテーター役の全学FD推進委員がグループに分かれ、それぞれの遠隔授業設計や工夫などについて意見交換を 行いました。グループワーク終了後、ファシリテーターがそれぞれのグループでとりまとめた内容を発表し、全体で共有しました。

対面授業における録音・録画方法を含む授業(対面、遠隔)の運用等に関するFD研修会(第4回)

開催日:2021年 3月18日(木)

〔午前の部〕

はじめに、遠隔授業についての基本情報の確認、本学での遠隔授業実施状況や、今後の遠隔授業の展望について共有を行いました。

その後、本学教員が秋学期に実施した授業についての報告を行いました。具体的には、ハイブリッド型授業を円滑に進めるための情報機器の活用、遠隔授業におけるゼミの運用、 2020年度遠隔授業の経験を踏まえた障がい学生支援について、報告を行いました。また、キャンパスソーシャル ワークセンターの紹介、合理的配慮の義務化について説明を行いました。

〔午後の部〕

遠隔授業やオンデマンド配信に関するツールおよび設備の紹介を中心に説明しました。

その他、TeamsやZoomの紹介、それを利用した録画方法の紹介、ICレコーダーを利用した録音、それらの配信方法の解説を行いました。また、遠隔授業配信が可能な教 室の設備等の紹介を行いました。

2019年度

2019年度は研修会を2回開催しました。 概要は以下のとおりです。

第1回全学FD研修会(2019年11月18日開催)

テーマ:ルーブリックを軸とした授業の運営と改善

| 講 師:共通教育機構 | 講師 櫛井 亜衣 氏 講師 向村 九音 氏 |

ライティング科目「大学レポート入門」を例に、ルーブリックを軸とした授業運営、ルーブリックを活用した学習成果の可視化や教材の開発、科目運営の見直しについて「大学レ

ポート入門」の授業改善例をもとに考えました。

ルーブリックを取り入れたい、一度作成してみたいという意見があがる一方で、他の授業への応用の難しさを心配する声もあり、事例の共

有や連携の必要性が再認識されました。

第2回全学FD研修会(2019年12月11日開催)

テーマ:M-Portを利用した学習支援(応用編)

秋学期より導入された新M-Port(大学ポータルシステム)の機能のひとつである「学習支援機能」を紹介しました。ポータルシス テムを開発している日本システム技術株式会社から講師をお迎えし、授業支援に活用できるよう実際に授業で学習支援機能を利用すること を想定し なが ら、 ハンズオン形式で実施しました。

2018年度

2018年度第1回・第2回は「配慮を要する学生への対応を考える」をテーマに計2回のシリーズで開催いたしました。 研修会の概要は以下のとおりです。

第1回全学FD研修会(2018年 6月20日開催)

| 講 師: | 社会学部 教 授 安原 佳子 氏 准教授 黒田 隆之 氏 学生支援課 ボランティア活動支援室職員 鳴瀬 剛大 氏 |

①「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について

②配慮を要する学生への相談・支援体制について

③キャンパス・ソーシャルワーカー(CSW)の紹介

第1回目は、障害者差別解消法の概要や配慮を要する学生への支援体制について紹介しました。

本学の対応事例をまとめたサポートガイドを配布し、相談窓口やキャンパス・ソーシャルワーカーの紹介を行いました。学生へ、困ったことがあれば相談窓口へ相談するように促

すことや、教員も学生支援の相談に利用できることが説明されました。

第2回全学FD研修会(2018年 7月 4日開催)

| 講 師: | 社会学部 教授 安原 佳子 氏 学生支援課 ボランティア活動支援室職員 鳴瀬 剛大 氏 |

要配慮の学生に対する対応—教員ができること—

①障がいの種類と特徴

②授業での対応

③配慮願いは出ていないが、気になる学生に対して

第2回目は、第1回研修会や事前に募集した質問や対応事例について、より良い対応を参加者同士で考え、共有することを目的に実施し

ました。

寄せられた事例等を集約したところ、今回の研修会では発達障がい・精神障がいに焦点を絞ることとなりました。障がいについての説明の

後、場面毎の対応について説明がありました。

質疑応答では、学生への配慮が学生の成長する機会を奪わないかなどの質問があり、講師からは、授業目標に合わせて育てたい点を明確に

してサポートを考える、配慮を要する学生への対応は一律ではないなどの回答がありました。

2017年度

第1回全学FD研修会(2017年 7月 5日開催)

テーマ:「海外体験学習の実践と学生の成長」

| 講 師: | 共通教育機構 金子 あき子 講師 共通教育機構 登り山 和希 講師 国際教養学部 学生 |

今年度1回目の研修会は、海外体験学習をテーマに実施しました。

本学では、体験型や語学など目的やレベルに合わせたプログラムが用意されています。

今回はBSP(Beginning Step

Program)に注目し、BSP参加学生の「次の学び」につなげる取組や課題について考察しました。

参加学生を追跡した結果、海外体験学習の経験をふまえ、ゼミ・講義を選択したり、新たな体験学習へ参加していることがわかり、

それらとの結びつきを強化する取組みが重要であると報告されました。

研修会では、BSPに参加しメンターとして活動する学生の発表もありました。

プログラム参加によって学習の目的意識が変化したこと、興味や問題意識を深め成長を感じていることを報告し、研修会参加者から大変好

評でした。

全学FD学習会(2018年 3月12日開催)

テーマ:「学生リーダーシップ開発トレーニング体験

| 講 師: | 松岡 洋佑 氏(株式会社イノベスト) 稲垣 憲治 氏(株式会社イノベスト) |

今年度2回目の全学FD研修会は学生も交えた「学習会」として開催しました。

今回の学習会は、学内の様々な場面で活躍する「学生スタッフ」やそれを目指す学生を対象に実施している

「学生リーダーシップ育成講座」を学習会向けにアレンジし、「学生リーダーシップ開発トレーニング体験」として実施し、教職員が体験

するものです。

講師には株式会社イノベストより松岡洋佑氏、稲垣憲治氏(立教大学特任准教授)をお招きしました。

学習会では、参加者はグループに分かれ「情報分有ゲーム」を行いました。このゲームをもとに、リーダーシップとはどのようなものなの

か、フィードバックの重要性などについて学びました。

「情報分有ゲーム」ではファシリテーターとして、学生リーダーシップ育成講座受講生の本学社会学部2年次生の山本大河さん、木村友香

さん、山下実莉さんが参加し、ゲームの説明や各グループのサポートを行いました。

学習会参加者からは、「ぜひ授業に取り入れたい」「もっと内容を深く知りたい」「学生のファシリテーションが良かった」などの意見が

聞かれました。

2016年度

第1回全学FD研修会(2016年 6月22日開催)

テーマ:「障がいのある学生への大学としての支援のあり方について」

| 講 師: | 社会学部 安原 佳子 教授 学生支援課 ボランティア活動支援室 職員 鳴瀬 剛大 氏 |

2016年4月より障害者差別解消法が施行されました。

「合理的配慮に基づく支援」が私立大学では努力義務となり、支援が必要な範囲についてなど、教職員の皆様から支援に関する疑問の声も

聞かれるようになりました。

そこで、本学の障がいのある学生への支援について、「教職員のための障がいのある学生へのサポートガイド」に基づき現状報告を交えな

がら説明しました。

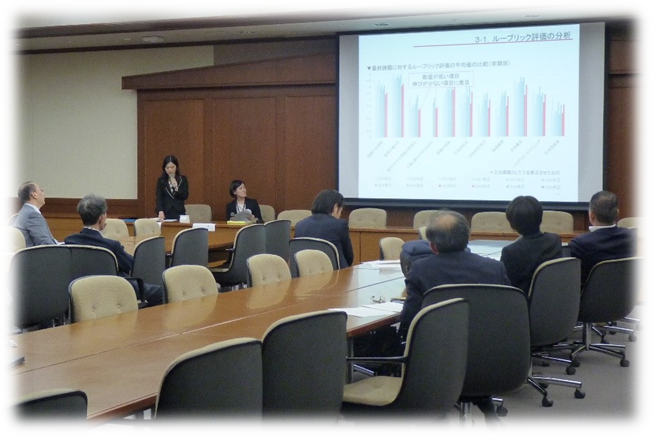

第2回全学FD研修会(2016年11月 2日開催)

テーマ:「ルーブリック評価事例としての大学レポート入門」

| 講 師: | 学習支援センター 櫛井 亜依 講師 学習支援センター 高良 要多 氏 |

| コーディネーター: | 経営学部 中村 恒彦 准教授(全学FD推進委員) |

今年度第2回全学FD研修会では、「大学レポート入門」で行われている内容(とくにルーブリック評価)を材料にして成績評価のあり

方について考えました。

ルーブリック評価が全学・学部横断的に実施されている授業で採用されることは、本学では初めての事例となっています。そこで、学内構

成員の方々に本学のルーブリック評価について考えていただく機会となるよう開催しました。

「ルーブリックについて学べた」「学生の能力を客観的に知ることができる」などの声が聞かれました。

全学FD学習会(第3回全学FD研修会)(2017年2月16日開催)

テーマ:「関西大学の学生アシスタント制度と学生提案科目『恋する学問』」

| 講 師: | 関西大学 教育推進部 三浦 真琴 教授 関西大学 ラーニング・アシスタント |

今年度3回目の開催となる研修会は、全学FD学習会として開催しました。

関西大学から教育推進部の三浦真琴教授、ラーニング・アシスタント(LA)として活動する学生を講師にお招きしました。

関西大学の「学生提案科目」概要説明やグルーピング体験などを通して、LAが活躍する姿は、学習会に参加した本学学生スタッフの刺激

になったようです。

2015年度

第1回全学FD研修会(2015年5月27日開催)

テーマ:「可動式机・椅子を使った「アクティブ・ラーニング」体験セミナー」

| 講 師: | コクヨファニチャー株式会社 TCMバリューユニット TCM営業開発部 西日本医療教育営業開発グループリーダー 松本 毅 氏 |

2015年3月下旬に、多様化する授業形態への対応と学長方針による「アクティブ・ラーニング」の推進を図るため、2号館、3号館

のゼミ教室と聖ヨハネ館3階語学教室の机・椅子について可動式モデルへの入れ替えが行われ、2号館の3教室(2-105、203、

204)・ 3号 館の

6教室(3-207~209、3-307~309)では、グループ活動の活性化、学生の自主性やコミュニケーションスキルの向上を目的として、可動式の机・椅子に加え、

「資料表示」「黒板」「動画再生」の3機能を兼ね備えた70インチの電子黒板が導入されました。

これを受け、今回の研修会は可動式の机・椅子、電子黒板が納入され生まれ変わった2号館の203教室を会場に設定しました。

第2回全学FD研修会(2015年7月27日、29日開催)

テーマ:「教員のための面接技法~すぐに生かせる理論と方法」

| 講 師: | 本学キャンパスソーシャルワーカー 野崎 千里 氏 |

以前から要望の多かった「学生との面談」をテーマに研修会を開催しました。面接についての基礎知識と一般的な技法を紹 介し、教員が学生と面談する際の不安や疑問の解決をはかりました。

第3回全学FD研修会(2015年12月2日開催)

テーマ:「障がいのある学生のための「合理的配慮」のあり方について」

| 講 師: | 社会学部 黒田 隆之准教授 学生支援課 ボランティア活動支援室職員 鳴瀬 剛大 氏 |

2016年4月より障害者差別解消法が施行されます。障害者差別解消法では、「不当差別的取扱」と「合理的配慮をしないこと」が 差別になります。障がい者に対しては、合理的配慮を行うよう努めなければなりませんし、差別とされる対応をした場合は、障がいのある 人にどん な対 応を したか、報告を求められたり、注意勧告される場合があります。

本学では学生の申し出に応じて、身体障がいのある学生については、ノートテイクや学内移動の支援などを行っていますが、今日では 発達障がいなどで、教学面以外にもコミュニケーションや対人関係の形成の仕方などキャンパス生活において様々な困難を抱える学生(= 「配慮を 必要 とす る学生」)が増えてきており、そうした課題に十分に対応できていない状況です。

そこで、教学面やキャンパス生活面における「大学としての合理的配慮のあり方」について、研修会を開催しました。

第1回全学FD学習会(2016年2月4日開催)

テーマ:「桃大らしさを考えるワークショップ」

| 講 師: | 立教大学経営学部経営学科 助教 舘野 泰一 氏 株式会社イノベスト 菱山 諒 氏 立教大学SA 2名 |

立教大学経営学部の「ビジネス・リーダーシップ・プログラム(BLP)」コーディネーターの舘野氏、卒業生の菱山氏、現役SAを 招き、3部構成の学習会を行いました。全国の大学・高校、企業・人事担当者が毎週視察に来ている人気プログラムを体験し、桃大らしい 授業、 SAの 活用 についてワークショップを用いて考えました。初の学生参加のプログラムでしたが、参加者アンケートの満足度も高く好評で、」立教大学SAに刺激を受けた、今後も学生参加の 研修会、勉強会の開催を希望する、との声が多くありました。

2014年度

第1回全学FD研修会(2014年5月28日開催)

テーマ:「3つのポリシーに基づく内部質保証システムの構築」

| 開催日: | 5月28日(水) 15:00~ |

| 講 師: | 沖 裕貴 氏(立命館大学高等育開発支援センター長 教授) |

沖 裕貴氏(立命館大学高等育開発支援センター長 教授)をお迎えして、全学FD研修会を開催し、教職員を中心に80名を超える参

加がありました。「3つのポリシーに基づく内部質保証システムの構築」をテーマとする研修会では講演の後、実際にカリキュラム・マッ

プの作業 を 行った 社会学部からプレゼンテーションがあり、これに対して講師からコメントをいただきました。

質疑応答の中では、各学部で進めて行くカリキュラム・マップの作業に関連した質問を中心に講師とのやり取りがあり、教育の質保証に

向けた取り組みに対する理解が深まったものと思います。この他にも、今回の研修会で紹介された「ルーブリック」についてもっと知りた

いとの声 もあ るな ど、FD活動を進めていくうえでの多くの課題を確認することができました。

第2回全学FD研修会(2014年11月26日開催)

全学FD推進委員会では、11月26日(水)15:00より、聖ペテロ館第4会議室において「配慮の必要な学生への大学としての

対応のあり方について」をテーマに全学FD研修会を開催し、70名近い参加者がありました。

ミニレクチャーとして本学社会学部の郭麗月教授による「発達障がいについての基礎理解」の講演に続き、プール学院大学教育学部の松

久 眞実准教授による「配慮を必要とする学生へのプール学院大学での取り組み」の講演がありました。社会学部の安原佳子教授のコー

ディネート によ る

ディスカッションでは、身体障がいに比べ、はっきりと分かりにくい発達障がいの学生をどのように支援していくのか、多くの大学で課題を抱えていることが浮き彫りになりまし

た。担当者一人で課題を抱え込むのではなく、多くの関係者を巻き込んでチームで対応する「ケース会議」、授業を

工夫することによって学習でつまずく学生を支援するという「授業のユニバーサルデザイン」の考え方。いずれも示唆に富んだ内容でした。

全学FD推進委員会では、今後も教育改善に向けた取り組みを進めて参ります。

2013年度

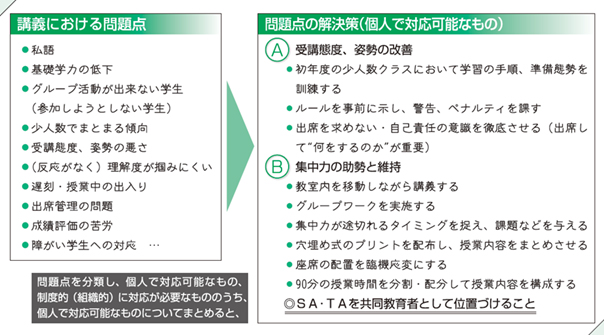

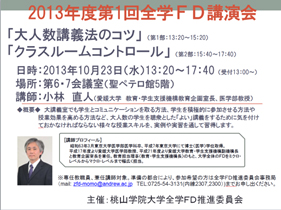

第1回全学FD講演会(2013年10月23日開催)

テーマ: 第1 部「大人数講義法の基本」 、第2 部「クラスルームコントロール」

| 開催日: | 2013年10月23日(水)13:20~17:40 |

| 講 師: | 小林直人氏(愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室長、医学部教授) |

| 会 場: | 聖ペテロ館 第6・7会議室 |

愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室長の小林直人先生をお迎えし、2部構成の講演会を開催しました。

第1部は、学生を中心とした「良い」授業(わかりやすい/知的な緊張感のある/学生の能動的参加)を実現するための教授方法およびス

キルの一環としてアクティブ・ラーニングの手法を習得するという内容です。実際に体感できるよう「文殊カード」(受講生同士が考えを

書き込 み、3 人相

互に見せ合い意見の共通点、独自性を確認するためのツール)を使ったワークが行われ、思考(Think)を複数の受講生が一緒になって(Pair)、共有(Share)す

るというアクティブ・ラーニングの一つの手法を学びました。また、授業の3つの要素として①コンテンツ、②スキ

ル、③タレントが挙げられ、改善可能な①②と、「その人らしさ」である③は他から学ぶことのできないものとの説明には説得力がありました。

第2部は、グループに分かれて前半「講義における問題点の洗い出し」と後半「問題点の解決策」がワーク・ショップ形式で行われ、各グ

ループから出された意見をまとめると以下のようになりました。

講師からは、アクティブ・ラーニングは講義を補完するものでContingentに適用されるべきであること、FDを教員集団とし てのDevelopmentとして理解することの重要性、今回行ったグループ・ワークは問題解決を共有化することが出来るとのお話が ありまし た。

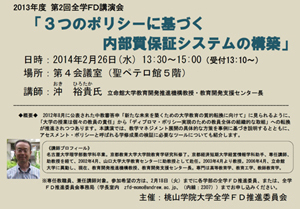

第2回全学FD講演会(2014年 2月26日開催)

テーマ:「3つのポリシーに基づく内部質保証システムの構築」

| 開催日: | 2014年2月26日(水)13:30~15:00 |

| 講 師: | 沖裕貴氏(立命館大学教育開発推進機構 教育開発支援センター長) |

| 会 場: | 聖ペテロ館 第4会議室 |

立命館大学教育開発推進機構 教育開発支援センター長の沖裕貴教授をお迎えし、本学の教学改革にあたって非常に重要なテーマとなる

講演会を開催しました。

大学教員の中には成績評価についての思い違いをしている人がいるが、3つのポリシーの明確化と高等教育の内部保証により、客観的・厳

格かつ公正な成績評価が可能で学生に納得のいく評価となるという主張を裏付ける内容です。国際的流れとなっている「内部質保証システ

ム」とは

PLAN、DO、CHECK、ACTIONからなる改善のサイクルで、そのキーワードは、体系性、整合性、適切性、有効性、妥当性であり、これを鍵として3つのポリシー

DP、CP、AP、の明示化が求められています。DP、CPの明示化のための具体的な取り組みとして「カ リキュラ

ム・マップ」と「カリキュラム・ツリー」が他大学の事例も交えながら紹介され、「評価指標」と「評価基準」のマトリックスで示される評価法として「ルーブリック評価」の手

法についても学びました。参加者からは、ルーブリックを早速使ってみたいといった声もありました。

なお、今回の講演会の続編となる「カリキュラム・マップ研修(仮)」を2014年5月頃に開催する予定です。

2012年度

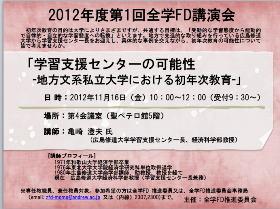

第1回全学FD講演会(2012年11月16日開催)

テーマ:「学習支援センターの可能性—地方文系私立大学における初年次教育—」

| 講 師: | 亀崎澄夫氏(広島修道大学学習支援センター長、経済科学部教授) |

| 会 場: | 聖ペテロ館 第4会議室 |

| 参加者: | 32名 |

広島修道大学学習支援センター長の亀崎澄夫先生をお迎えして、学習支援センターの可能性について講演いただきました。初年次教育の 目的は大学によりさまざまですが、広島修道大学での試行錯誤をしながらの“教職協創”による取り組みの事例はとても示唆に富んだ内容 でした。 参加 者か らは次々と積極的な質問がなされ、予定時刻を超えて、実り多い講演会となりました。

第2回全学FD講演会(2013年2月22日開催)

テーマ: 「授業アンケートの効果的実施・活用方法」

| 講 師: | 佐藤浩章氏(愛媛大学教育・学習支援機構教育企画室准教授、副室長) |

| 会 場: | 聖ペテロ館 第6,7会議室 |

| 参加者: | 42名 |

愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室副室長の佐藤浩章先生をお迎えして、授業評価アンケートの効果的実施・活用方法について研修 を行いました。実際に授業を担当する専任教員、兼任講師の他、職員からの参加もあり、授業評価アンケートの意義と特徴について学び、 実際のア ン ケート 結果を基に、学生の学習を促す要因、促していない要因について分析する手法を学びました。

ペアワークなども取り入れた2時間の研修は充実し、参加者からは「授業改善の課題が明瞭になった」「学生の学びを促進する授業評価 の在り方について認識を深めることができた」などの感想が寄せられました。「教えること」よりも「学ぶこと」に焦点をあてた質問に なっている か 等、授 業評価アンケートを見直すポイントも参考になりました。