第10回 『増進型地域福祉への展開—幸福を生みだす福祉をつくる』

小野達也(社会学部 ソーシャルデザイン学科教授)

「福祉」と聞くと、どのようなイメージが浮かびますか。貧困や虐待をなくすこと?不幸を減らすことでしょうか。このようなマイナスの状態をゼロに戻すのではなく、一人ひとりの幸福や地域の幸福を生み出すのが福祉だと提唱するのが、『増進型地域福祉への展開—幸福を生みだす福祉をつくる』(同時代社)です。編著者の一人、社会学部の小野達也教授に本書への思いを聞きました。

■師の言葉をヒントに生まれた「増進型地域福祉」

小野先生が編著の本『増進型地域福祉への展開—幸福を生みだす福祉をつくる』は、2022年8月に発行されました。基礎編、実践編、研究編の3部構成になっています。本書を出すことになった経緯をお聞かせください。

私は福祉の中でも増進型地域福祉を研究しています。以前から、科学研究費をいただきながら6人程の研究者で増進型地域福祉の研究会を行っていました。これまでの研究を本にまとめたい、世の中に研究成果を示したいという思いから、当初は研究者の本を出すことを考えていたのです。どのような本にするかを検討していく中で、研究会を通して知り合った福祉の実践者にも一緒に書いてもらうことに価値があると考えるようになり、執筆を依頼しました。本書は研究者と実践者の合作になっています。

お話を伺った、小野達也 社会学部教授

お話を伺った、小野達也 社会学部教授

「増進型地域福祉」という言葉は、小野先生が考案されたのですか。

そうです。ここでいう「増進型」とは、福祉を増して進め幸福を生み出す、という意味で使っています。この「増進」という言葉は、私ともう一人の編著者である朝倉美江先生(金城学院大学)の共通の師である、横浜市立大学におられた佐々木一郎先生が折に触れて使われていました。佐々木先生の主な研究は政治学でしたが、過疎地だった岩手県沢内村(現・西和賀村)が老人医療費無料化などで長寿の村になった経緯を調査研究するなど、積極的に地域に出て活動されていたのです。

1980年代くらいに、佐々木先生は「これから福祉はもっと増進した形になる必要があるよね」と、生き生きした福祉のイメージを語られていました。その頃、私はまだ本格的に研究していなかったのですが「福祉にそんな可能性があるんだ」と思いましたね。

その後、自身の博士論文において、話し合いをしながら地域福祉を進めていくプロセスが重要だとする考え方を書き、これを元に2014年に『対話的行為を基礎とした地域福祉の実践』(ミネルヴァ書房)という本を単著で出しました。この時にある思いが頭をよぎります。地域福祉の進め方はある意味、方法であって、地域福祉の中身も重要なのではないかと。では、その中身とは一体何か。いろいろと考えるなか、「福祉を増して進め幸福を生み出す」増進型のイメージが出てきたのです。そして、2015年に牧里毎治先生(関西学院大学)の研究会で初めて「増進型地域福祉」という言葉を使って発表しました。

2014年に出版した『対話的行為を基礎とした地域福祉の実践』(ミネルヴァ書房)

2014年に出版した『対話的行為を基礎とした地域福祉の実践』(ミネルヴァ書房)

■人が生きる幸せを地域で考える取り組みを紹介

本書の冒頭に、「福祉」の言葉には「幸福」という意味があることに触れられています。私自身、「そうだったの?」と少し驚いたのですが、このことを最初に記された意図をお聞かせください。

広辞苑で「福祉」を引くと、「幸福」とも書かれています。驚かれたように、今は多くの人が幸せを意味する言葉だと素直に思っていないでしょう。つまり、現代の福祉の印象ともともとの福祉の意味には少し差があるわけです。では、福祉はどちらなのでしょうか。どうなっていくのがいいのでしょうか。この福祉の原点的な意味を考えてもらいたいとの思いから、あえて最初に福祉の言葉の意味を書きました。

著書ではまず、読者に「福祉=幸せ」であるということを理解してもらうように構成しました。

著書ではまず、読者に「福祉=幸せ」であるということを理解してもらうように構成しました。

本書の実践編では、認知症や高齢者が主役となって活躍の場を作る大阪府門真市の「ゆめ伴プロジェクト」や堺市にある御池台(みいけだい)の住民活動など6つが紹介され、どれも興味深い内容でした。

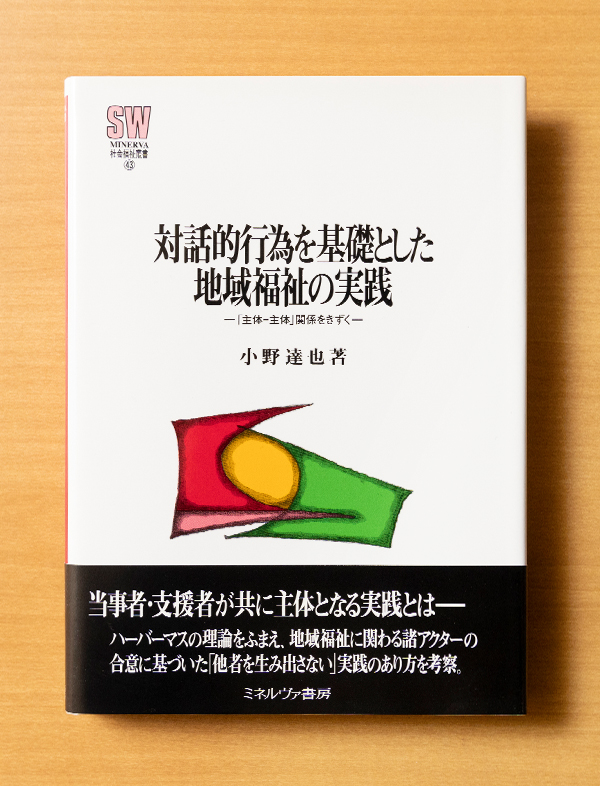

実践編で紹介した内容は、いずれも増進型地域福祉のイメージを作ってくれる興味深い取り組みです。第5章「御池台 住民がつくりだす増進型地域福祉」では、堺市の泉北ニュータウンにある御池台校区の地域福祉活動を伝え、実践者とともにこの活動に関わっている私も執筆を担当しました。

御池台校区(堺市泉北ニュータウン)

御池台校区(堺市泉北ニュータウン)

御池台校区は、長い活動の歴史があるのですが、私が増進型地域福祉を考え出した頃に、御池台校区で地域福祉計画を一緒に作りました。普通、地域福祉計画は市レベル立てていくのですが、御池台では小学校区での計画を住民が自主的に作ったのです。2016年から2025年までの10年計画で、「10年後こうなったらいいね」というものを挙げていただきました。

住民たちと共に作った「御池台地域福祉計画」

住民たちと共に作った「御池台地域福祉計画」

(クリックすると拡大します)

中でもユニークなのが「学校ごっこ」。地域の小学校を使って地域の人が講師となり、地域住民が学びます。既に開催され、歴史や運動などいろいろなプログラムが組まれ多くの方が参加しています。みなさんとても楽しんで活動されていますね。

一般的に、自治会など地域活動において「大切なのは分かるけれど、私がやらなくてもいいのでは……」「何の得があるの?」と損得勘定で考える人もいます。でも、御池台の人たちは「みんなとつながり、みんなと活動するのが楽しいから取り組んでいる」という考え方です。「こういう地域になったらいいよね」という気持ちを持ち、それに向けてみんなで一緒に作っているという感覚が面白いのだと思います。

御池台の住民の皆さんは、こうした活動を楽しみながら取り組んでいます。

御池台の住民の皆さんは、こうした活動を楽しみながら取り組んでいます。

行政による取り組みとして登場する富田林市は、「増進型地域福祉課」という名称の課までできていますね。

富田林市の吉村善美市長が増進型地域福祉に共感してくださり、「増進型の福祉を作りたい。みんなが幸せになる地域を作りたい」という強い思いを持たれました。増進型地域福祉を市民に伝えるには、行政職員が内容を理解する必要があります。そこで、市の中で増進型地域福祉推進プロジェクトチームが立ち上がり、私は講師として全職員に研修をしました。そして、それまであった地域福祉課という名称が「増進型地域福祉課」に変わったのです。現在、全国ではただ一つの名称ですが、増えていくといいですね。

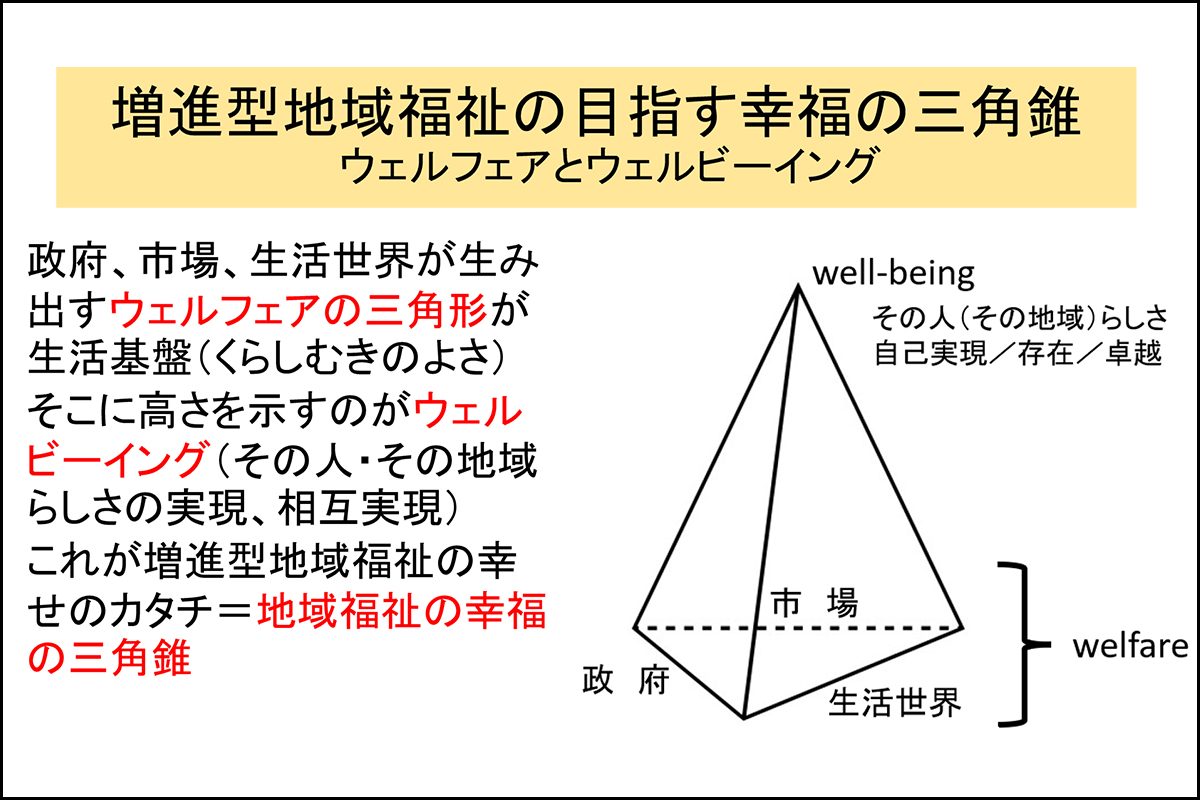

増進型地域福祉に実現には、政府、市場、生活世界が三位一体となって取り組むことが重要

増進型地域福祉に実現には、政府、市場、生活世界が三位一体となって取り組むことが重要

■マイナスをゼロにする福祉のイメージを変えたい

小野先生が本書で最も伝えたことをお聞かせください。

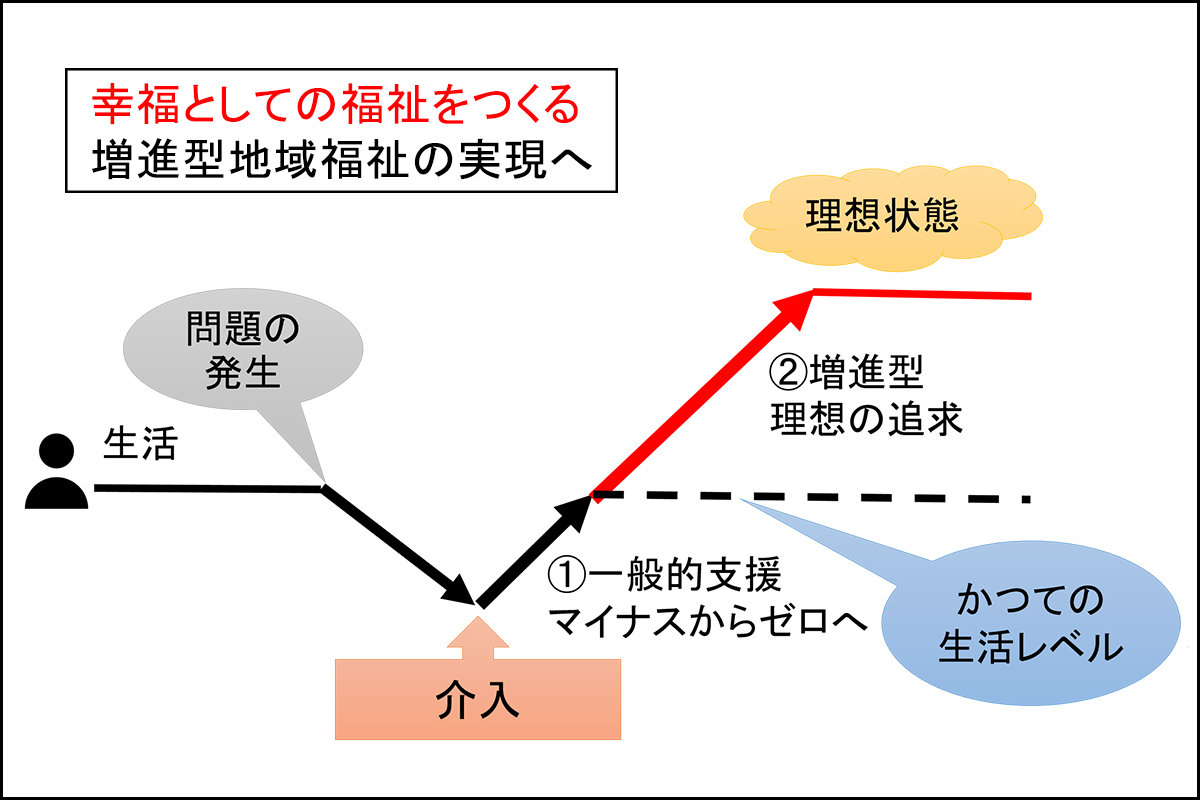

本書で私が一番伝えたいのは、福祉のイメージを、幸せを生み出せるポジティブなものに変えたいということです。今までの福祉には困っている人を助ける、マイナスをゼロにするイメージがあります。もちろん、それは間違ってはいません。社会福祉学者の岡村重夫氏は、福祉の基本となる「助ける」の言葉の古語「たすく」に足りない部分を補う意味があり、それが福祉の考え方につながっていったと指摘されています。

「マイナスからゼロ」ではなく、理想状態を追求するのが増進型地域福祉の考え方です

「マイナスからゼロ」ではなく、理想状態を追求するのが増進型地域福祉の考え方です

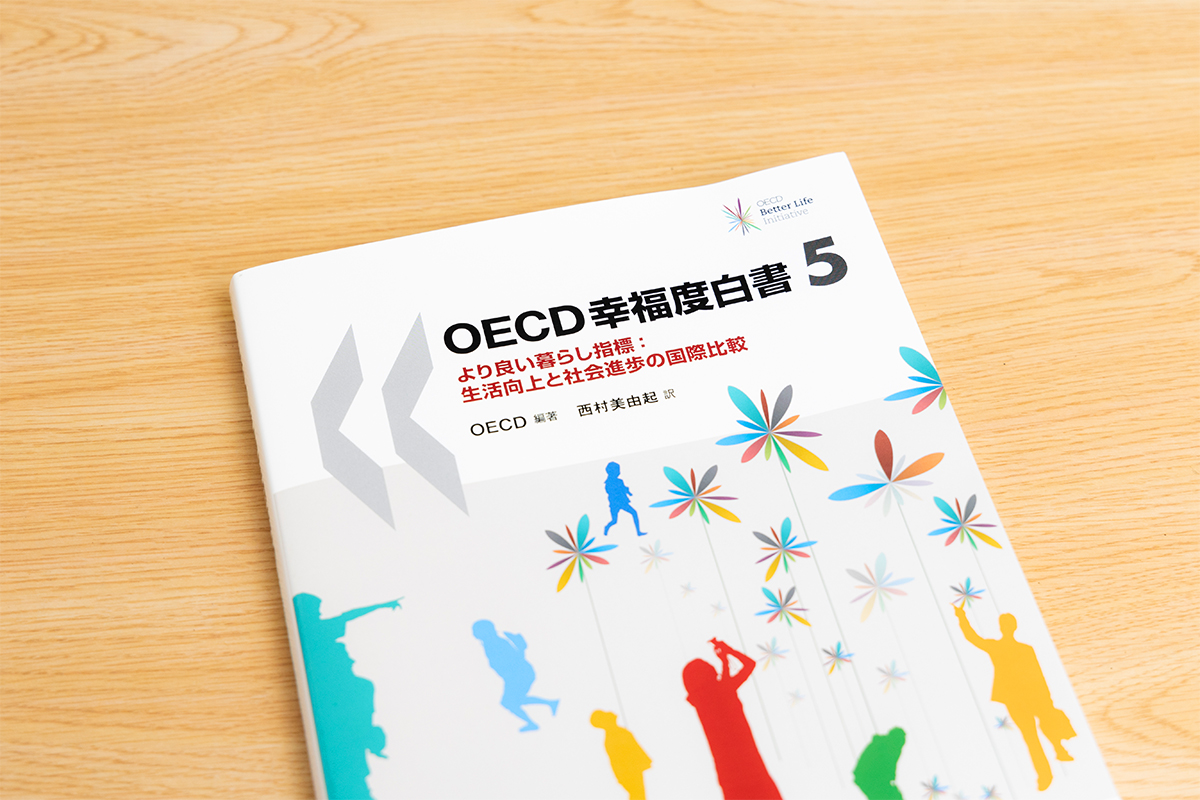

ただ、今の時代を考えると、マイナスからゼロにしてそれで終わってしまっていいのでしょうか。今はウェルビーイングへの関心が国内外で高まり、OECDが幸福をキーワードに幸福度白書を出し、国連が世界幸福度ランキングを発表するように、幸福を大切にしていこうとするメッセージが発せられています。最初にお示しした福祉が持つ「幸福」の可能性を開いていく時期にきていると考えますし、その一つが増進型地域福祉だと思っています。

かつては、経済指数などによるランキングが主流であったが、現在では「幸福度」に関するランキングが毎年、国連から発表されている

かつては、経済指数などによるランキングが主流であったが、現在では「幸福度」に関するランキングが毎年、国連から発表されている

幸福を生みだす福祉をつくるために、私たち一人ひとりはどのようなことを心がけるといいでしょうか。

子ども、労働者、高齢者、障がい者など、誰もがその人らしく生きることを大切にし、その人らしく生きられる社会をみんなで作りましょうという意識を持つことだと考えます。その人らしさを実現する社会をみんなで作れば、地域自体が変わっていきます。例えば、高齢者が暮らしやすい社会は、子どもや障がい者にとっても暮らしやすいものです。

世の中には、劣等処遇といって、福祉を利用している人は一般の人よりも生活レベルが低くないとダメだというふうな古い考え方がいまだにあります。ただその一方で、最近はクラウドファンディングで誰かの夢を応援する人たちが生まれてきているように、プラスになるように力添えする雰囲気が出てきています。特に学生や若い人たちに社会を変えたいと思う人が増えてきており、福祉のイメージもこれまでのものから少し変わってくる可能性があると期待しています。

これからの未来を担う、ソーシャルデザイン学科で福祉を学ぶ学生たちに、特に伝えたいことは何でしょうか。

まず、先ほど述べたように、幸福を作る、ウェルビーイングを志向するのが福祉だというイメージを持ってほしいということ。その上で、増進型地域福祉を作るにはどうすればいいかを一緒に考えていきましょうということですね。

ソーシャルデザイン学科は、以前は社会福祉学科という名称でした。個人の幸せを実現することで社会をも幸せにしていく——そうした人材を育てるという意味合いで、ソーシャルデザインという名称に変えました。本学科では、教科書だけでなく福祉施設など実践の場に出かけて学ぶことも重視しています。本書でも触れた社会福祉法人ライフサポート協会の福祉施設にはラーメン店が設けられ、学生が毎年見学しに行きます。そのような既存の福祉の枠にこだわらない、新しい発想も身につけてほしいですね。

ソーシャルデザイン学科で学ぶ学生たちには、増進型地域福祉について考えるうえで福祉の枠に捉われない「新しい発想」も身につけてもらいたいですね。

ソーシャルデザイン学科で学ぶ学生たちには、増進型地域福祉について考えるうえで福祉の枠に捉われない「新しい発想」も身につけてもらいたいですね。

小野先生は、何がきっかけで社会福祉学を学ぶようになったのですか。

私はもともと地域作りや社会作りに関心があり、民間のボランティア団体に勤務していました。30歳になる前に、自分が本当にやりたいことを探そうと退職して国内外を旅したのです。その後、NPO的な活動をしたのですが、あまりにも多忙ですべき活動が多く、落ち着いて勉強したくなり大学院へ。ここで地域福祉を学び、40代で研究者になりました。先に述べた岡村重夫氏の著書『社会福祉原論』(全国社会福祉協議会)との出合いで福祉の面白さにのめり込みました。

岡村重夫氏の著書『社会福祉原論』(全国社会福祉協議会)。小野教授が社会福祉の面白さにのめり込んだ、原点でもある。

岡村重夫氏の著書『社会福祉原論』(全国社会福祉協議会)。小野教授が社会福祉の面白さにのめり込んだ、原点でもある。

最後に、今後の抱負を教えてください。

目指しているのは、「増進型地域福祉」を流行語大賞にすることです(笑)。それから、増進型地域福祉の実践方法論を作り、「増進型の福祉にするには、このように取り組めばいい」というものを共有できるようにすること。さらに、孤立化社会をなくしたり、自然・環境問題をも視野に入れたりする地域福祉論にも取り組んでいきたいと考えています。

プロフィール

おの・たつや/千葉県出身。2019年より桃山学院大学。博士(社会福祉学)。専門は地域福祉論。小地域の福祉活動から自治体レベルまで増進型地域福祉の可能性を探索。主な著書に『対話的行為を基礎とした地域福祉の実践』(ミネルヴァ書房)、『単身高齢者の見守りと医療をつなぐ地域包括ケア』(中央法規)などがある。