第11回 『戦争宗教学序説 信仰と平和のジレンマ』

石川明人(社会学部 社会学科 教授)

平和を祈る「宗教」と「戦争・軍事」。対極にあるようにも見えるこの2つが重なるところに注目し、人間や社会の根本を見つめようとするのが、社会学部・石川明人教授の新刊『戦争宗教学序説 信仰と平和のジレンマ』(KADOKAWA)です。2025年は日本の終戦から80年を迎える年でもあり、戦争と平和を真剣に考えたいものです。石川教授に本書の特徴や背景を聞きました。

■「宗教」と「戦争・軍事」の交差するところを見つめる

石川先生が執筆された『戦争宗教学序説 信仰と平和のジレンマ』は、2024年10月に発行されました。本書を出版された経緯をお聞かせください。

しばらく前に、「宗教と暴力」をテーマにしたあるシンポジウムに登壇しました。そのシンポジウムはそのまま本になって出版されたのですが、その後にあらためて、同じ編集者の方から本書の執筆についてお話をいただきました。今回の本は、勝利のためにひたすら科学的・合理的に営まれるはずの「軍事」のなかに、実はそれと真逆のような「宗教」が不可欠な要素として含まれているという現実に注目したものです。戦場でのお守りや験担ぎの話から、アメリカ軍のチャプレン制度、ヨーロッパの戦争論、日本軍の精神主義や宗教宣撫班など、さまざまな話題に触れました。それらを糸口にして、最終的には、私たちの「平和」についての本音を問い直すきっかけになればと思っています。

お話を伺った、石川明人 社会学部教授

お話を伺った、石川明人 社会学部教授

本書では、「戦争と宗教は『人間的な営み』という点で似ている」ことが示されています。この両者が共通すると考えられたきっかけは、何だったのでしょうか。

私が20代の時に書いた博士論文は、「芸術が宗教的であるとはどういうことか」という宗教芸術論でした。具体的には、ティリッヒという神学者の、宗教哲学的な芸術論の研究でした。なんとか博士号はとりましたが、その頃は、哲学・思想研究に少々疲れのようなものも感じていました。そんな時、ふと、そのティリッヒが、第一次世界大戦時に従軍チャプレンをしていたことを思い出したのです。従軍チャプレンというのは、軍隊に専属の聖職者(牧師や司祭)のことで、非常に不思議な存在ですが、日本では十分には研究されていませんでした。私は子どもの時から戦争映画が好きだったり、祖父、曾祖父とも軍人だったりしたこともあり、戦争や軍事の話題に抵抗はありませんでした。よく考えると、「宗教」や「芸術」が《人間ならではの営み》であるのと同様に、「戦争・軍事」もまた、良いか悪いかは別にして《人間ならではの営み》です。したがって、戦争や軍事も、宗教や芸術と同様に、「人間とは何か」を考えていくための重要なカギになると思いました。そこで、次は従軍チャプレンを糸口にして宗教と戦争の関係について研究してみよう、と考えたのです。

軍隊の中に「愛と平和」を唱える専属の宗教家がいるというのは、日本人の平均的な感覚からすると矛盾しているように見えます。私は主にアメリカの従軍チャプレン制度を研究しましたが、他の世界各国の軍隊にも従軍チャプレンはいます。人間は、愛と平和を口にしながら、組織的に軍事を整え、戦争をするわけです。この人間的な「矛盾」を見つめ抜かねばなりません。そして、従軍チャプレンを研究するには、そもそも「戦争とは何か」「軍事とは何か」についても調べ、考える必要があります。そこで、古代の戦争から現代の軍事まで、いろいろな本を読んでいきますと、多くの人の「戦争はいけません」「戦争を繰り返してはいけません」と言う掛け声は、それはそれで正しいのですが、そう叫んでいるだけでどうにかできる問題ではない、という思いも強くなりました。

「戦争・軍事」も、「宗教」や「芸術」と同じく《人間ならではの営み》です

「戦争・軍事」も、「宗教」や「芸術」と同じく《人間ならではの営み》です

そもそも「宗教」というのも、人間の善いところと悪いところが凝縮した文化だと私は思っています。私自身もキリスト教徒ですが、それでも宗教にはポジティブな面とネガティブな面がともにあると思うのです。例えば、一方では、貧しい人や病人のために働いたマザー・テレサのような人がいますし、アウシュヴィッツで赤の他人の身代わりになって餓死刑を引き受けて死んだコルベ神父のような人もいます。しかし、他方では、同じキリスト教徒が十字軍を繰り返して、異教徒を殺しまくったことがあります。広島や長崎に原爆を投下して民間人を大量虐殺しようとした際も、米軍のチャプレンは、出撃前のB29乗組員たちを前にして、簡単な礼拝をしたうえで彼らを送り出したのです。

■戦争をかわいそうで終わらせない

本書は、「軍事のなかの宗教的なもの」「戦場で活動する宗教家たち」「軍人に求められる『精神』『宗教的服従』を説いた軍隊」「宗教と平和のアイロニー」の5つの章から成ります。従軍牧師や旧日本軍など多くの話題・エピソードが挙げられていますが、どのような基準で選ばれたのですか。

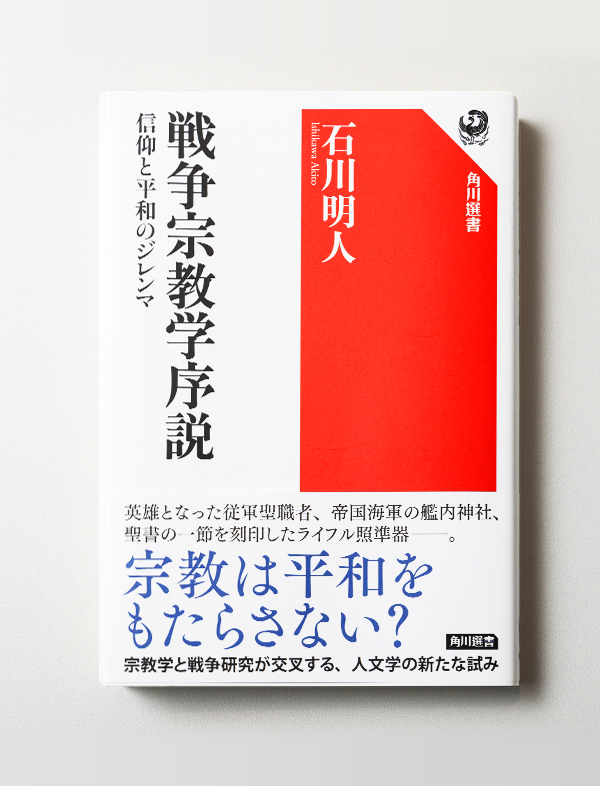

当然ですが、自分が面白いと思った話題を選びました。今回の本は、タイトルにもある通り「序説」というイメージの造りなので、さまざまな角度から「宗教」と「戦争」の関係を眺められるよう、キリスト教文化圏ばかりでなく、古代ギリシアや昭和の日本軍についても触れました。読者層としては、宗教や戦争に興味を持つ一般の方や大学生らを想定しています。巻末に参考文献の一覧を載せておきましたので、興味を持ったところは各自で掘り下げていただければと思います。

この一冊をきっかけに、読者が関連書籍にも触れられるよう巻末に参考文献の一覧をまとめています

この一冊をきっかけに、読者が関連書籍にも触れられるよう巻末に参考文献の一覧をまとめています

個人的には最後の章「宗教と平和のアイロニー」で取り上げられた、『戦艦大和ノ最期』の著者・吉田満さんの経験や言葉が重く、特に印象に残っています。

吉田満さんは、22歳で戦艦大和に配属され、沖縄特攻作戦に参加して、奇跡的に生還を果たした人物です。生きて帰れたのは、全乗組員の10%以下でした。彼は戦後、キリスト教徒になり、多くの文章を書き残したのですが、それらのなかには重要なメッセージが多くあります。特に有名なのは『戦艦大和ノ最期』ですが、そこで淡々と語られている地獄の阿鼻叫喚はすさまじいものです。彼はいくつものエッセーで、死ぬはずだった自分が生き残ったことの意味を自問しているのですが、それらの文章は実に誠実で、胸を打ちます。当時は、吉田さんのように優秀な青年で、特攻隊員として出撃し、死んでいった人たちが大勢いました。

以前、私は別の本で、林市造さんというクリスチャンの特攻隊員のことを書いたことがあります。彼はゼロ戦のパイロットで、23歳でした。キリスト教徒の母子家庭で育った彼が、特攻出撃前に母親に宛てて書いた手紙や日記などを読んで、衝撃を受けました。彼は、少しでもお母さんを悲しませないようにとの思いから、「私は讃美歌をうたいながら敵艦につっこみます」「私はお母さんに祈ってつっこみます」なんて書いているんです。私自身は大学や大学院で学ぶことに幸せを感じていたのですが、戦争をしていた当時は、学生が途中で学業をやめさせられて、殺し合いの戦場に行かされ、最後は特攻隊員として「死んでこい」と言われていたことにショックを受けたのです。この人たちのことを「かわいそう」で終わらせてはいけないと思いました。

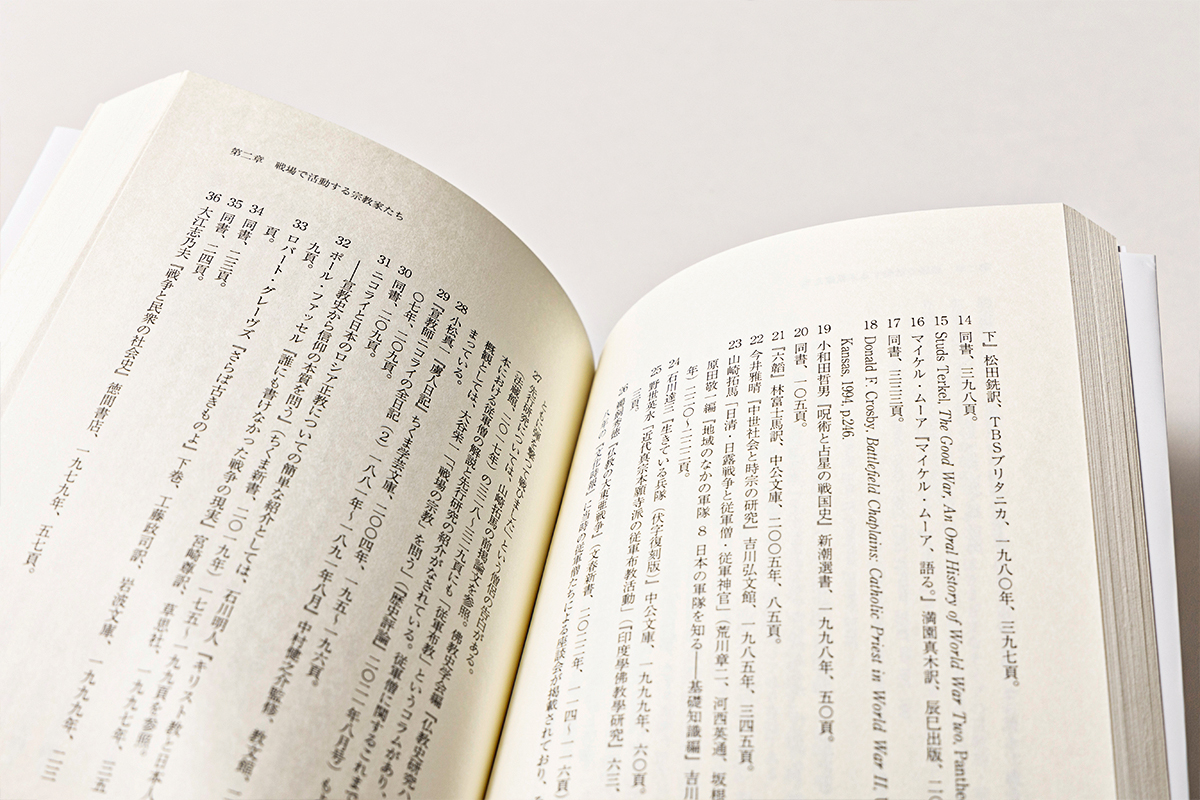

石川先生は、本書を書くために5冊のノートを作ったそうですね。

これは大学院生の頃からの習慣なのですが、論文や本を書くときは、手書きのノートを何冊も使います。ノートを常に持ち歩いて、思いついたことや本の抜粋など、片っ端からメモをしていくのです。読んでおくべき本や論文のタイトル、目次構成案の変更、読んだ本で重要なところ、気づいたことなど、すべて手書きです。紙のノートは軽いし、充電もいりません。食事中でも、電車のなかでも、ベッドのなかでもすぐにメモできるので、一番便利です。赤ペンやマーカーも使えば、見返しやすいのも利点です。今回の本ではそんなノートが5冊になりました。毎日、手書きの日記も書いています。日記を書くのが趣味なんです。昔から1日1頁の日記帳を愛用していまして、その日記のなかでも、今日は原稿のこの部分を書いたとか、今後はこういった方針で原稿を書き進めていこうとか、何でもペンで書いています。手でゆっくり文字を書いていくと、自分は今何を疑問に思っているのかとか、何に迷っているのかなどに気付きやすいように思います。基本はけっこうアナログですね。もちろん、パソコンやネット上のツールもそれなりに使ってはいますけれど。

アイデアや文献情報などを書き込んだ5冊のノートから、本書は生まれました

アイデアや文献情報などを書き込んだ5冊のノートから、本書は生まれました

本書で9冊目の単著となります。これまでに出された著書とは違う視点で書かれたところはありますか。

いわゆる「視点」は、実は昔も今も、あまり変わっていないかもしれません。20代のときに書いた博士論文のテーマは、さっきも言いましたように、哲学的な宗教芸術論でした。今回の本で扱ったような、戦争・軍事とは一見何の関係もないものです。しかし、「宗教」も「芸術」も「戦争」も、人間だけがおこない、人間だけがこだわる、実に奇妙な営みだという点では同一です。誤解を恐れずに言えば、私のなかでこれら3つは同じ「人間的な営み」です。宗教・芸術・戦争は、いずれも人が熱くなってしまうタイプの話題ですが、これらの人間ならではの営みをあえて冷徹に見つめようとすることでもって、結局私は「人間とは何か」を知り、「自分とは何か」に気付いて、少しでも「安心」のようなものを得たいのかもしれません。

これまで、いろいろなテーマで本を書いてきましたが、根っこの部分では同じ問いを繰り返しているのではないかと思います。したがって、何年も前に出した本を書いたときに作っていたノートが、まったく違うテーマの本を書くときに、ふと役に立ったりもします。また、7~8年も前の日記のなかで自分がつぶやいていたことが、別の原稿を書いている今の自分にとって大きなヒントになったりもします。本を書くうえで一番重要なのは、毎日欠かさず日記を書くことかもしれません。

これまでに石川教授が執筆した著書の数々

これまでに石川教授が執筆した著書の数々

いずれも「人間的な営みとしての戦争・軍事」を軸に、「人間とは何か」という問いに対する探究の旅へ誘ってくれる

■戦争と平和について考えるために

2025年の今年は、日本の終戦から80年を迎えます。戦争と平和について真剣に考えるために、私たちは何をすればいいのでしょうか。

80年前のアジア太平洋戦争を、歴史的事実として振り返ることは重要です。しかし、その究極的な目的が「今後戦争を繰り返さないようにするため」であるならば、今現在の戦争や軍事について知ることも大事だと思います。毎年8月15日の終戦記念日には、テレビなどでは過去の戦争の白黒映像ばかりが流れます。それも重要ですが、それとは別に、仮に今軍事衝突が起きたら日本はどうなる可能性があるのか、今は何が問題なのか、といった議論や解説も重要ではないでしょうか。日本を含め、近隣諸国の今現在の軍事的状況がどのようなものなのかについても、もっと知ろうとするべきだと私は思います。

2025年は終戦から80年の節目

2025年は終戦から80年の節目

「人間にとっての永遠の問いを見つめつつ、時代によって変わる問題に取り組まねばなりません」

戦争が起きないようにするために、まず私たち一人ひとりが今の状況を知ることが必要ですね。学生に特に伝えたいことはありますか。

戦争・平和について考えていって、最終的に行き着くのは「人間とは何か」という哲学的な問いだと思います。ですから、小説でもノンフィクションでも何でもいいので、さまざまな本を読んで、自分なりに人間や社会というものについて考え続けてほしいと思います。

例えば、ドストエフスキーは『カラマーゾフの兄弟』のなかで、登場人物に次のように言わせました。「自分は人類を愛しているけれど、われながら自分に呆れている。それというのも、人類全体を愛するようになればなるほど、個々の人間、つまりひとりひとりの個人に対する愛情が薄れてゆくからだ」。これはなかなか鋭い洞察で、「平和」という問題を考えるうえで無視できない人間の一側面を指していると思いませんか。

もっと簡単な譬え話をしてもいいでしょう。もし、部屋に一人でいるときに、目の前に神様が降りてきて、右手には「戦争のない世界」、左手には「10億円」を載せて、「さあ、どちらでも君が欲しい方をあげよう」と言ったとしましょう。あなたはどちらを選びますか。つい左手の方にすがりついてしまうとしたら、ふだん口にしている「平和、平和」という掛け声は、いったい何なのでしょう。世の中のどれだけの人が、一瞬も迷わずにその神様の右手にすがりつくでしょうか。私たちは、果たして本当に「平和主義者」なのでしょうか。自分自身の《本音》について、正直に考えてみることも大切だと思います。

「さまざまな本を通して、自分自身の《本音》と向き合ってみてください」

「さまざまな本を通して、自分自身の《本音》と向き合ってみてください」

最後に、これからの研究活動について抱負をお聞かせください。

今後は、本来の専門である宗教学に立ち戻って、あらためて、「宗教とは何なのか」をじっくり考えていきたいと思っています。そのためのアイデアはすでにいくつもあって、ノートにメモを書き溜めています。次の本の原稿も、もう4万文字くらい書いています。

プロフィール

いしかわ・あきと/1974年生まれ。北海道大学卒業、同大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。北海道大学助手、助教を経て現職。専攻は宗教学。単著に『キリスト教と戦争』(中公新書)、『すべてが武器になる』(創元社)、『キリスト教と日本人』(ちくま新書)、『宗教を「信じる」とはどういうことか』(ちくまプリマー新書)、などがある。

▼日本経済新聞に書評が掲載されました

https://www.andrew.ac.jp/newstopics3/2024/jbo7mq000000meoy.html