第12回 『アメリカにおける産業構造の変化と租税政策 クリントンからトランプ、バイデン政権まで』

吉弘憲介(経済学部 教授)

第2次トランプ政権が始まり、関税政策が世界に大きな影響を及ぼしています。先行き不透明感が強まる中、改めて考えてみたいのがアメリカの租税政策です。『アメリカにおける産業構造の変化と租税政策 クリントンからトランプ、バイデン政権まで』(ナカニシヤ出版)を執筆した経済学部・吉弘憲介教授に、本書への思いを聞きました。

■トランプ政権の政策で思うこと

現在、トランプ政権の関税政策が世界を混乱させています。トランプ大統領のさまざまな発言に翻弄されていますが、アメリカ経済を正しく理解するために、私たちはどのような視点を持てばいいか、まずお聞かせください。

トランプ大統領は、「製造業を復権させたい」と言っていますが、これはトランプが突然言い出したわけではない、ということをまず押さえていただきたいと思います。少なくともバイデンも言っていますし、オバマは政策に組み込んでいきました。製造業をどう回復させるのか、中間層の雇用をどうするのかは、少なくともこの四半世紀の課題です。ものづくりによる安定的な雇用で飯を食べていけるように、歴代政権は政策的に再建しようとしましたが、結果的にうまくいきませんでした。

特にトランプは、うまくいかなった責任が中国の生産にある、と言っているわけです。ですから、日本に対しての今回の関税の扱いは、微妙な理屈ですけれど。ベトナムやカンボジアに対して、高い関税をかけたのは、その裏にある中国を見ているわけですね。第1次トランプ政権の時に、中国は経由地を経て貿易することで、実質的にアメリカの関税から外れましたから。今回は全世界の国々に関税をかけ、「アメリカの経済とディール(取引)するのか、中国に付くのかを選べ」というような形です。とにかく、中国に流出した製造業や工場をいかにアメリカに戻すかを、ドラスティック(抜本的)にやっていると思います。かつては、大学に行かずとも高卒で工場で働き、家族を持ち最後は年金で穏やかに暮らす——というアメリカの中間層のモデルみたいなものがありました。今後、このような暮らしが再建できるかというと、私は無理なのではないかと考えます。

お話を伺った、吉弘憲介 経済学部教授

お話を伺った、吉弘憲介 経済学部教授

中国自体もある意味、不思議な状態です。生産能力は過剰にあるけれど、消費する力がないので、ものすごい富裕層はいるけれど就職できない人が数多くいます。アメリカがもし、中国に流出した工場を引き取ったとしても、その過剰生産した分をアメリカ国内だけで潤沢に消費できるかは疑問です。達成できないゴールに向かって、アメリカが経済戦略を立てているとすると、そこが行き詰まった時に、どういう「出口」を求めるのか。その「出口」のない政策に、取り組んでいるように見えます。

■恩師からのアドバイスでアメリカ財政を研究

『アメリカにおける産業構造の変化と租税政策 クリントンからトランプ、バイデン政権まで』(ナカニシヤ出版)が、2024年12月に出版されました。出版の経緯をお聞かせください。

私は、大学院時代からアメリカの法人税の研究をしており、これまでの研究を本にまとめたいと考えていました。以前から、ナカニシヤ出版の編集者の方とお付き合いがあり、出版の相談をしたのです。本学から出版助成もいただき、出版にこぎ着けることができました。

吉弘先生がアメリカ財政に興味を持たれたきっかけは、何だったのでしょうか。

大学4年生の時の卒業論文で、インターネット上の商取引に課税するデジタル課税を研究しました。当時は、これからインターネット上でものを買うことが急速に増え、インターネットが世の中の経済を変えるだろうという感覚があったからです。

大学院でもデジタル課税に取り組もうと考え、大学院時代の恩師・東京大学の神野直彦先生にそのことを伝えると「院生の時の研究は、自分のこれからを決める大事な研究。スポット的にデジタル課税を扱うのは悪くないけれど、広いテーマに取り組んだ方がいいのではないか。深い穴を掘るためには、広い穴を掘るべき」とアドバイスをいただきました。いつかデジタル課税の研究に戻ることを念頭に置きつつ、そこに近いテーマとして考えたのが、法人税などアメリカの経済活動の研究だったのです。この頃、東京大学大学院名誉教授でアメリカ財政がご専門の故・渋谷博史先生から研究作法を教えていただき、研究をスタートさせました。ですので、本書で最も古い初出作は20年ほど前の論文で、加筆・修正をしています。

今回の著書には、大学・大学院時代を含めて20年来に渡る研究の成果が詰まっている

今回の著書には、大学・大学院時代を含めて20年来に渡る研究の成果が詰まっている

本書は、アメリカの税制を通じた経済政策の効果や、政治について記されています。クリントン政権からバイデン政権までを、対象にされた狙いを教えてください。

日本の財政学の中では、1986年にレーガンが行なった税制改革の評価が非常に高いです。ただ、90年代に入ると、理想的だとされたレーガンの税制改革から実態の税制は徐々に変わっていきます。理想的とされながらなぜ修正されていくのかを調べるために、クリントンの税制改革を対象にしました。クリントンは、レーガンの税制改革に逆行するような政策を行ったので、それが経済的にどんな影響を及ぼしたのかを明らかにするところから始めたのです。

すると、アメリカの法人税の課題点がわかってきたので、その時々の政権とそれ以前の政権で議論された内容が、税制改革にどう影響してきたかをバイデン政権まで追いました。もちろん、共和党と民主党では異なる政策アイデアを持っています。とはいえ、現実的に企業活動は政権が変わったからといって、急にガラッと変わるわけではありません。対応する政策にはある意味、通底するようなものがあります。政権を越えた政策課題があり、それにどう対応してきたかを明らかにしていきました。

「理想的」だとされたレーガンの税制改革が、その後なぜ修正されるようになったのか。

「理想的」だとされたレーガンの税制改革が、その後なぜ修正されるようになったのか。

クリントンからバイデンまでの各政権を丁寧に追いました。

世界経済の状況が変化する中、アメリカ財政論における産業構造との関わりをまとめる上で、工夫したことは何でしょうか。

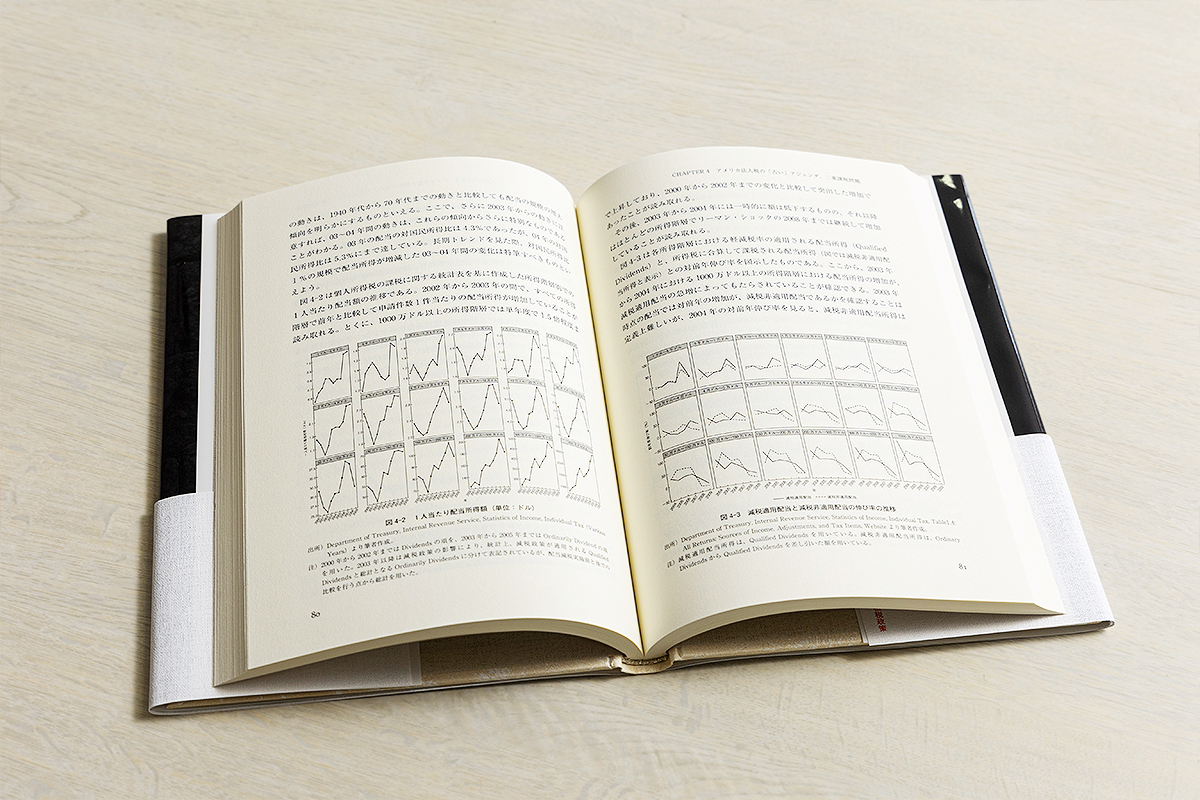

GAFAのようなプラットフォーム資本が、世界経済を牽引している現象を私たちは目にしますし、もっともらしく「そうだな」と思っています。しかしその反面、例えばプラットフォーム資本主義に変わると統計にはこのように表われる、といったことは精緻にわかっているわけではないように思いました。そこで、本当は何が起きているのかを知るために、統計も含めて一つ一つ確認していくことを心がけました。統計自体はアメリカ政府や証券取引委員会などの資料をインターネットから入手し、そこからデータを選び出しました。

■加速する政治の二極化

本書には、超党派での政策議論が、それぞれの政治傾向の二極化の影響から、成立させるのが難しくなっていることも書かれています。根本的な問題はどこにあるのでしょうか。

もともと、アメリカ連邦議会は、日本のような党議拘束がそれほど強くありません。共和党の議員でも中道よりの人たちは、民主党が出した提案にオッケーを出すことがありますし、独自のパイプで政策の取引をしてきました。それが大きく変わったのは、1994年の中間選挙で元下院議長のキングリッチが「アメリカとの契約」という公約を唱え、保守党の結集を考えていくようになってからです。アメリカの選挙では広告が大量に打たれ、大きなお金が動きます。党から配分されるお金の元締めが共和党で保守化し、その人たちが言うことになびかないとお金が集まらなくなり、結果的に保守的な人が当選するようになりました。民主党は当然、この流れに対抗し、民主党側でも極端な議論が出始めます。分極化が進む中で、中道の人たちが政策を巡って価値観をすり合わせるプロセスが弱まっていったのです。近年は、党派性やトランプを支持するかが離婚や恋人同士の別れ、友だちをやめるといったことに影響を与えています。

オバマ政権に個人的には良いイメージがあったのですが、本書にはオバマ政権で政治的な二極化が強まったとあり、驚きました。

オバマは大統領を2期務め、オバマケア(医療保険制度改革法)で無保険者を減少させましたが、社会的な不安定性を解消することはできませんでした。最近のアメリカの左派の言論人は、民主党が非常にエリートの政党になってしまったことが問題で、オバマ政権時に十分な施策ができなかったと言っています。オバマが取り組んだのは、大学に進学し能力をつけて知識産業に就くことを推進しただけだと。

また、今の副大統領のバンスは、自身の自伝『ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち』で、民主党を支持するエリートたちは自分の子どもも大学に行く前提で子育てしているが、アメリカには身内に大卒者が一人もいない家庭がいっぱいあるとし、状況を理解せずに大学進学を推奨したオバマの姿勢を批判しています。

■財政学の面白さは社会の本質がわかること

吉弘先生は、財政学や地方財政論がご専門ですが、財政学の面白さはどこにあるとお考えでしょうか。

私が学部生の時に手にした教科書で、ドイツの財政学者・ゴルトシャイトの言葉「予算は言うなればすべての粉飾的なイデオロギーをはぎ取られた国家の骨格を意味する」を知り、「格好いい!」と思いました(笑)。言ってみれば、どのようにお金を集め、どこにお金を使うかの予算を見れば、日本社会の本質みたいなものがわかるということです。財政学には、今もこのような魅力があると思っています。

「財政学を学ぶと、その国の本質が見える。」

「財政学を学ぶと、その国の本質が見える。」

その面白さを存分にお伝えいただいた、インタビューでした。

最後に、現在取り組んでおられる研究を教えてください。

アメリカ研究はこれまでとは違う視点で取り組もうと思っているのですが、これとは別に、今、ふるさと納税に関する本をまとめようとしています。ある出版社の新書として出す予定で、この1、2年で内容をまとめたいと考えています。この他に、科研費を取り友人の研究者たちと、「SDGs時代の自然産業政策論としての森林政策:再エネ・労働・財政からのアプローチ」をテーマに研究しています。この研究は2025年度で終了するので、先の出版社とは違うところから研究成果を本にする計画があります。

プロフィール

よしひろ・けんすけ/1980年、長野県生まれ。法政大学経済学部卒業、東京大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学。財団法人とっとり地域連携総合研究センター研究員、下関市立大学准教授、桃山学院大学経済学部准教授を経て2021年10月より現職。専門は財政学、地方財政論。主著に『検証 大阪維新の会——「財政ポピュリズム」の正体』(ちくま新書)、『国税・森林環境税——問題だらけの増税』(共著、公人の友社)などがある。

▼本著は、第2回金沢大学宮本賞を受賞いたしました。

https://miyamotoaward.w3.kanazawa-u.ac.jp/gallery/