福祉=幸福(しあわせ)という観点から、

社会課題を福祉的な面から解決し

「一人ひとりのしあわせ」を実現することで、

”共生社会をデザインできる人”を養成します。

「福祉」と聞くと、どんなことを連想するでしょうか。

貧困、高齢者、障がいのある人、介護・・・どれも正解です。

でも、どこか「他人ごと」になっていませんか?

実は、福祉の本来の意味は「しあわせ(幸福)」です。

わたしたち、社会で生きる「すべての人」に関わる問題です。

ソーシャルデザイン学科では、

社会の様々な課題を福祉の視点で捉え、社会全体のしあわせを

「一人ひとりのしあわせ」からデザイン(創造)する力を身につけます。

これらの力は、福祉現場に限らず、

いま、様々な現場で求められている力です。

学びの特徴①

社会学部ソーシャルデザイン学科の教育目標および人材養成の目的は、「現代社会におけるさまざまな社会福祉問題を解決する理論と実際について研究、教授し、一人ひとりがその人らしく生きられる社会をデザインできる人材」を育成することです。

社会学部ソーシャルデザイン学科は、この目標を達成し、この目的を実現するために、3つの方針を定めています。

ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)

学士(社会福祉)の学位授与にあたっては、学科の課程で卒業必要単位124単位を修得し以下の能力を身につけていることを重視します。

- 社会福祉に固有の考え方を、隣接分野との関係において理解し、社会の現象や問題の解明にソーシャルワークの理論や方法論を応用できる。

- 社会に流通するさまざまな情報や知識を批判的に検討し、論理的に思考して、新たな発想を生み出せる。

- 相談支援や社会関係の調整を図るために、人と適切なコミュニケーションをとることができる。

- 知的探究心を備え、多様な社会と文化への深い認識と想像力を持ち、世界の市民としての責任を自覚し遂行できる。

カリキュラム・ポリシー (教育課程編成・実施の方針)

[教育の基本方針]

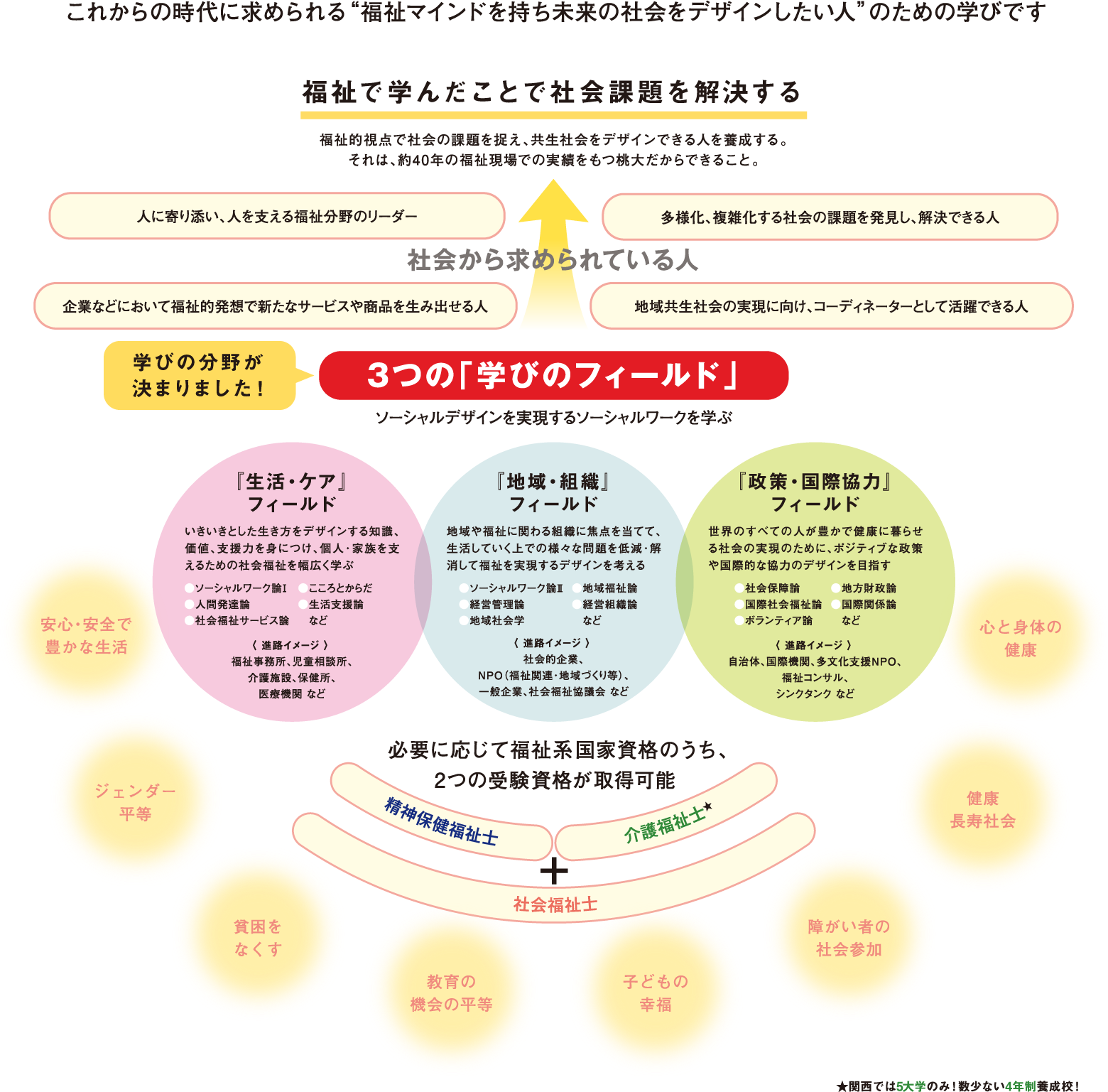

ソーシャルデザイン学科では、福祉的視点で社会の課題をとらえ、共生社会をデザインできる人材を育成する3つのフィールドでカリキュラムを構成します。

- 「地域・組織」フィールド

- 地域や福祉に関わる組織に焦点を当てて、生活していく上での様々な問題を低減・解消して福祉を実現するデザインを考えます。そのために地域や組織のよりよいあり方を実現するための価値・知識・技術を養います。社会福祉学に軸足を置いて、社会や経営などの視点についても学びます。

- 「生活・ケア」フィールド

- 一人ひとりの可能性を開いて、いきいきとした生き方を当事者とともにつくるデザインを目指します。そのために誰にでも起こり得るさまざまな生活課題(社会面、精神面、身体面、経済面など)に関する知識、価値、支援力を身につけます。個人・家族を支えるための社会福祉を幅広く学びます。

- 「政策・国際協力」フィールド

- 日本のみならず世界のすべての人が豊かで健康に暮らせる社会の実現のために、積極的政策や国際的な協力のデザインを目指します。そのためには幅広く社会課題を把握して、解決する能力や意欲を養います。ソーシャルワークを基盤として、政策の立案や国際協力を進める方法を学際的に学びます。

[カリキュラムの柱]

世界市民、キリスト教学など本学の建学の精神を実現する共通科目を基礎にして、ゼミやソーシャルワーク演習、実習など少人数での教育を大切にしています。ソーシャルデザイン学科では、社会福祉の専門知識に加えて、人権尊重と社会正義、多様性尊重の視点に基づいた社会課題解決の共生デザインを学ぶことを目指します。

アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)

[教育理念]

社会学部ソーシャルデザイン学科は、建学の精神に基づき、変化する社会の中で、福祉マインドをもって社会福祉問題の本質を科学的に認識する力と問題解決のための優れた実践力を持ち多様な形で共生社会をデザインできる人材を養成することを目標としています。

[求める学生像]

ソーシャルデザイン学科では、暮らしの中にある社会課題を発見する力、それらを解決する共生社会のデザインへの関心、そして、福祉で学んだことで社会課題を解決しようとする意欲を持つ人を求めます。

TOPICS

「幸福としての福祉」を専門的に学べる

小野 達也教授

- 専攻

- 社会福祉学 地域福祉論

1.世界的に「豊かさ」の基準が経済力→幸福度に変化しています。

2.生活レベルを、マイナス→0(ゼロ)へ戻す「問題解決型」から、マイナス→0以上(しあわせな状態)を追求する「増進型」の福祉へ転換が必要な時代に。

3.「幸福としての福祉」をデザインし実践する総合力を専門的に学べる

辞書で「福祉」という言葉を引いてみると、「しあわせ、幸福」とあります。実は福祉とは、幸福をつくる仕事です。これまでは幸福といえば主に物質的な豊かさを手に入れることでした。これからはワークライフバランスや社会とのつながり、主観的幸福感といった個人の幸福とともに、社会の持続的な幸福が重視される時代となります。幸福をどうつくるのか、これからの福祉の可能性について、一緒に考えてみませんか。

学びの特徴②

知識だけでなく、

人間性もしっかり育むために、

少人数の学びを行っています。

桃大のソーシャルデザイン学科は少人数教育の伝統があります。ゼミナールは学生約10人に教員が1人という体制なので、教員と学生の距離が近く、何でも相談できます。こうした環境で実践的なスキルや人間性をしっかりと育成します。

多様な現場での実践

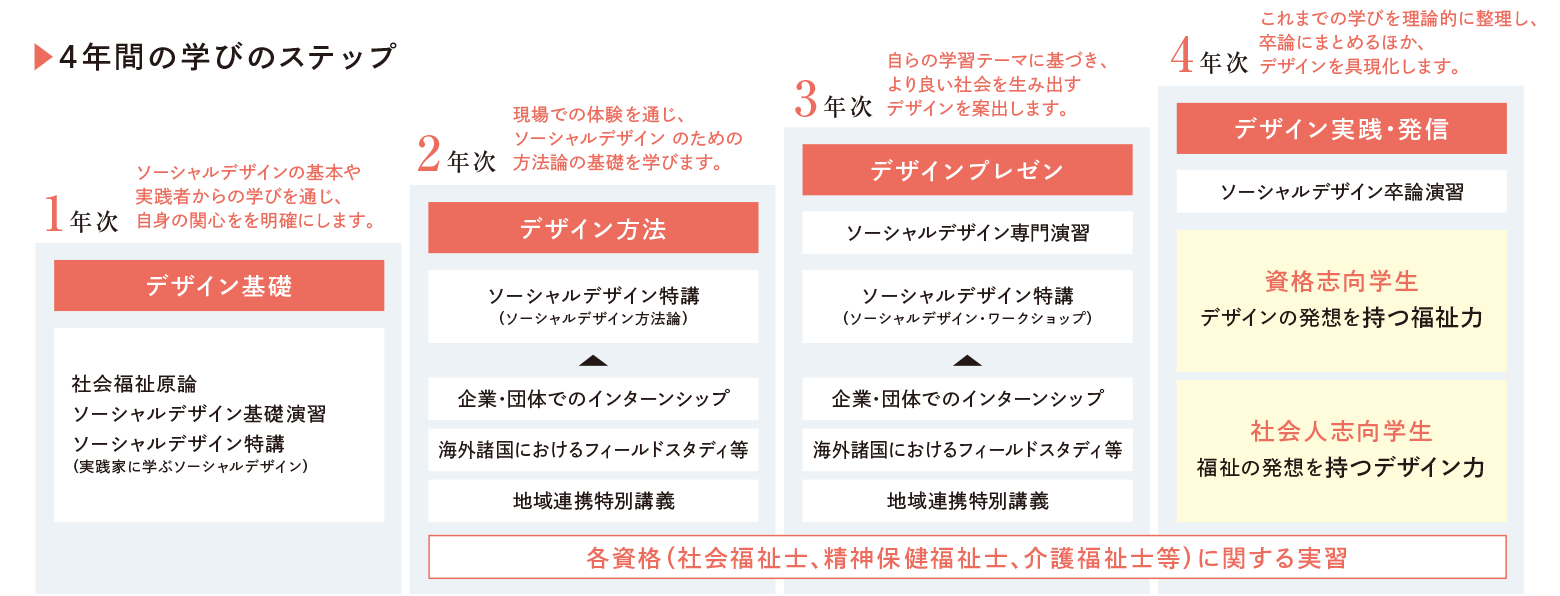

実践と理論の学習を「行き来」する4 年間

社会が抱える様々な課題を理解する実践的な学びと、福祉の理論を学ぶ大学での講義を4年間にわたって「行き来」することで、それぞれの学びをより深く理解します。

| 4年次 | 複数資格を希望する場合の現場実習 | |

| ▲ | ||

| 3年次 | 福祉施設などで現場実習 | |

| ▲ | ||

| 2年次 | 援助の技術を学ぶ | |

| ▲ | ||

| 1年次 | 現場を体験 ・基礎知識の習得 | |

ネットワーク

主な実習先

37年の実績がある本学ならではのネットワークを生かして、数多くの実習先を確保しています。

- 社会福祉協議会

- 児童養護施設

- 地域包括支援センター

- 特別養護老人ホーム

- 介護老人保健施設

- 障害福祉サービス事業所

- 地域活動支援センター

- 障害者スポーツセンター

- 児童発達支援センター

- 障がい児放課後等デイサービス事業所

- 病院

- 精神科病院

TOPICS

ソーシャルデザイン学科×SDGs

黒田 隆之教授

- 専攻

- 障害者福祉、ソーシャルワーク

いま、多くの企業や国、地方自治体、市民活動団体、個人が、SDGsの17の目標を達成するためにさまざまな取り組みをはじめています。

社会福祉が取り組んでいる課題の多くもこのSDGsの目標と強い関係があります。「すべての人に健康と福祉を」の目標はもちろん、「貧困をなくそう」、「質の高い教育をみんなに」、「ジェンダー平等を実現しよう」、「住み続けられるまちづくりを」等の目標達成のために、私たちに何ができるのか、ソーシャルデザイン学科では実践的に学ぶことができます。

例えば私の担当する障害者福祉の授業では、日本の障がいのある人の生活が、SDGsの目標を十分に満たせているかについて考えています。

「医療・福祉サービスや学校教育は障がいのある人のニーズを満たすものになっているか」、「障がいのある人の多くは実は相対的貧困の状態にあるのではないか」、「障がいのある人にとって住み続けられるまちづくりができているか」など、SDGsを活用して障がいのある人の生活状況を分析し、どのような個別支援や社会システムの改革が必要なのかについての学びを深めています。

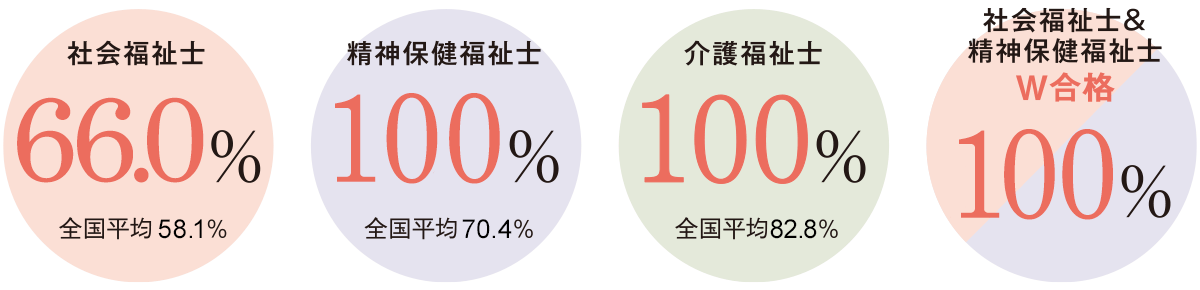

学びの特徴③

- 社会福祉士

- 精神保健福祉士

- 介護福祉士

2023年度 資格合格者実績

- レクリエーション・インストラクター

- 福祉レクリエーション・ワーカー

- キャンプインストラクター

- キャンプディレクター2級

- 初級障がい者スポーツ指導員

- 社会福祉主事任用資格

- 児童指導員任用資格

- 司書

- 博物館学芸員、日本語教員

大阪市社会福祉協議会

長谷川 大陽さん

社会学部 社会福祉学科(現:ソーシャルデザイン学科)4年次

先輩たち

学んだことは、「大切なのは、一人ひとりを想うこと」ということでした

さまざまな人のしあわせを考え、それを叶えるために活動しています。

さまざまな視点で福祉を学ぶことができるのが、この学科の良いところ。福祉研究一筋の先生や、企業での実務経験を経て福祉の世界へこられた先生など、先生方も実に多彩です。このような環境のもと、さまざまな視点で福祉を学ぶうちに、「福祉」は高齢者などの特定の人だけのものではなく、社会全体のものだと学ぶことができました。私が社会福祉法人四恩学園(大阪市)での学生活動を立ち上げたのも、「社会に生きる私たち一人ひとり」が、福祉の当事者であるということに気づけたからです。四恩学園での活動では、コロナ禍の影響で、外出も人との接触もできないお年寄りがいることがわかったので、ご希望を聞き私たちが代わりに外出した動画をご覧いただく「模擬外出」を提案しました。これからも「一人ひとりのしあわせをデザインする」という福祉にとって重要な原点を忘れず、この活動を続けていきたいと考えています。

富士フイルムメディカル株式会社

足立 智規さん

社会学部 社会福祉学科(現:ソーシャルデザイン学科)2019年卒業

先輩たち

医療機器の提供を通じて、患者さんやその周囲の方々の「しあわせ」をデザインする

福祉で学んだミクロな視点が、現在の仕事に活かされている。

医療機器を提供する仕事で接するのは、病院長をはじめ検査技師や看護師など医療関係の方がメインで、使用される患者さんと接することはありません。販売だけなら機器の特徴などを紹介すれば良いのですが、私は常にその先におられる患者さんを意識するようにしています。それは、「一人ひとりのしあわせ」というミクロの視点で物事を考える福祉の世界を学んだからこそだと思います。これからも、「患者さんにとってどんなメリットがあるのか」という視点に立ち、医療機関のお困りごとに真摯に向き合う存在でありたいです。

2023年度(2024年3月卒業生) 主な就職先

- 日本毛織株式会社

- 長谷虎紡績株式会社

- 三栄金属株式会社

- パナソニックハウジングソリューションズ株式会社

- 株式会社ヨドバシカメラ

- 株式会社エムコム

- 福山通運株式会社

- 大阪ガスネットワーク株式会社

- 学校法人森学園

- 医療法人敬寿会

- 医療法人大潤会

- 社会医療法人頌徳会

- 医療法人医誠会

- 社会福祉法人協同福祉会

- 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団

- 社会福祉法人おおとり福祉会

- 社会福祉法人いずみ野福祉会

- パナソニックエイジフリー株式会社

- 社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

- 社会福祉法人自立支援協会

- 社会福祉法人大阪市社会福祉協議会

- 社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会

- 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

- 兵庫県警察本部

- 柏原市役所

- 大阪府庁

- 堺市役所

- 紀の川市役所

- 堺市役所

- 大阪市役所

- 東大阪市役所

- 法務省専門職員 など

Close-Up!教員メッセージ

小野 達也 教授

幸せはみんなでつくる

あなたは、「福祉」から何を連想しますか。辞書で「福祉」という言葉を引いてみると、「しあわせ、幸福」とあるはずです。実は福祉とは、幸福をつくる仕事です。特に地域福祉は、日常生活や地域社会と密に関わり幸福をつくっていきます。

これまでは幸福といえば主に物質的な豊かさを手に入れることでした。これからはワークライフバランスや社会とのつながり、主観的幸福感といった個人の幸福とともに、社会の持続的な幸福が重視される時代となります。幸福をどうつくるのか、これからの福祉の可能性について、一緒に考えてみませんか。

辻井 誠人 教授

いろいろな引き出しを持ち、人間としての成長をめざしましょう

対人支援の専門職には、コミュニケーション能力が必須です。自分が困っているときにSOSを出すことを含め、普段から周りの人と話すことを心がけましょう。研究室の学生たちには、「スポーツや旅行をし、小説や映画に親しむなど、直接・間接の経験を積むことが大切だ」と言っています。

何にでもトライしていろいろな体験を重ねることで人として成長でき、困難を抱える人に寄り添う専門職として活躍できるのです。自分の周りの世界だけで完結せず、いろいろな引き出しを持ち、人間としての成長をめざしましょう。

金澤 ますみ 准教授

スクールソーシャルワーカーがつなぐ、子どもへの支援

日本での「スクールソーシャルワーカー(SSW)」の歴史はまだ浅く、スクールカウンセラーとの違いも一般には認識されていないのが実情です。

SSWは学校生活に問題を抱える生徒と、外部の協力機関との架け橋になる役目をします。

「誰かと一緒に何かを協働するのが好き」「学校をよりよい場所にしたいという思いがある」「わからないことをわからないとちゃんと言えて、いろいろな機関の人に相談できる」ことが、SSWに必要な要素です。誰もが学校生活を意義あるものにするための支援役を、めざしてもらえたらうれしいです。