ソーシャルデザイン学科とは

福祉=幸福(しあわせ)という観点から、 社会課題を福祉的な面から解決し、「一人ひとりのしあわせ」を実現することで、 ”共生社会をデザインできる人”を養成する学科です。

ソーシャルデザインとは

一人ひとりの幸福の実現のために、さまざまな社会課題を解決し、

より良い生活、コミュニティ、社会をつくっていこうとするプロセスのことです。

進路イメージ

福祉事業所・児童相談所・介護施設・保健所・医療機関 など

進路イメージ

社会的企業・NPO(福祉関連・地域づくりなど)・一般企業・社会福祉協議会 など

進路イメージ

自治体・国際機関・多文化支援NPO・福祉コンサル・シンクタンク など

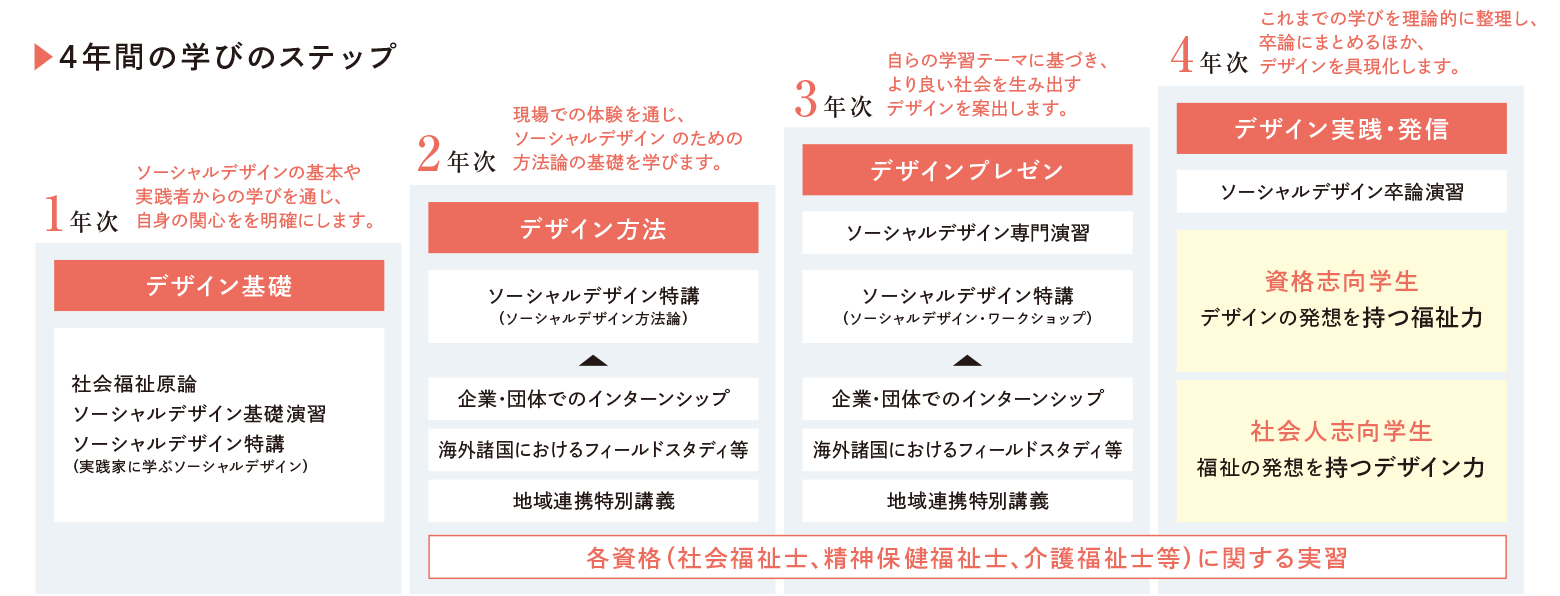

| 4年次 | 複数資格を希望する場合の現場実習 | |

| ▲ | ||

| 3年次 | 福祉施設などで現場実習 | |

| ▲ | ||

| 2年次 | 援助の技術を学ぶ | |

| ▲ | ||

| 1年次 | 現場を体験 ・基礎知識の習得 | |

社会福祉士

精神保健福祉士

介護福祉士※

社会福祉士

66.0%

全国平均58.1%

精神保健福祉士

100%

全国平均70.4%

介護福祉士

100%

全国平均82.8%

社会福祉士&

精神保健福祉士

W合格

100%

いま、多くの企業や国、地方自治体、市民活動団体、個人が、SDGsの17の目標を達成するためにさまざまな取り組みをはじめています。

社会福祉が取り組んでいる課題の多くもこのSDGsの目標と強い関係があります。「すべての人に健康と福祉を」の目標はもちろん、「貧困をなくそう」、「質の高い教育をみんなに」、「ジェンダー平等を実現しよう」、「住み続けられるまちづくりを」等の目標達成のために、私たちに何ができるのか、ソーシャルデザイン学科では実践的に学ぶことができます。

例えば私の担当する障害者福祉の授業では、日本の障がいのある人の生活が、SDGsの目標を十分に満たせているかについて考えています。

「医療・福祉サービスや学校教育は障がいのある人のニーズを満たすものになっているか」、「障がいのある人の多くは実は相対的貧困の状態にあるのではないか」、「障がいのある人にとって住み続けられるまちづくりができているか」など、SDGsを活用して障がいのある人の生活状況を分析し、どのような個別支援や社会システムの改革が必要なのかについての学びを深めています。