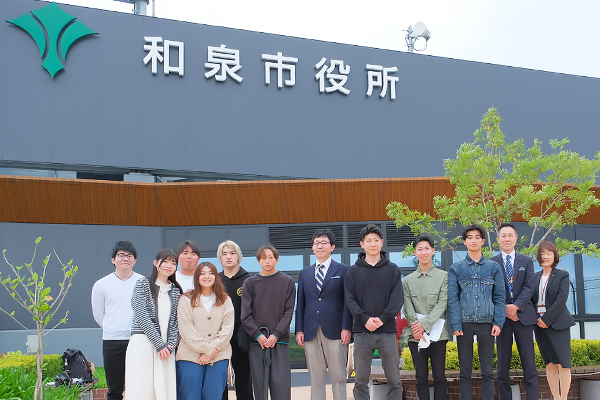

法学部法律学科の小島和貴教授(行政学)と小島ゼミ3年次生が4月23日(火)、和泉市議会に招かれ、議長並びに副議長、議会事務局幹部と議会改革をテーマに懇談しました。

同市議会から「市議会改革について、若い学生の声を聴きたい」と依頼があり、小島ゼミ生9名が市議会を訪問することになりました。和泉市とは包括連携協定を結んでおり、今回の訪問は本学の地域連携事業の一環でもあります。

官僚制や政策形成過程、地方行政を研究する小島教授(専門:行政学)は、和泉市など大阪府内の自治体の行政不服審査会委員も務めています。和泉市議会の改革の取り組みについて、小島教授は「1995年の地方分権推進法制定以降特に注目されるようになる地方分権改革は、明治維新、1945年以降の戦後改革に続く第三の大きな改革としての側面を見出すことができると指摘されてきました。地方分権時代にあって地方議会の改革に取り組むことは時宜にかなっているのではないか」と同市議会の取り組みを評価し、改革の第一歩として「地方議会の見える化」について触れました。

懇談では日本の政党研究に取り組む学生の研究成果を交えながら和泉市議会における会派の現状や若者の投票行動などについて意見交換がなされました。

和泉市議会の改革の方向について、議長は「議会の活動を知ってもらう」こと、「多くの市民の考えを(政策に)反映させるため、デジタル技術の活用などが必要」であること、副議長は「いろいろな意見を聞くことが重要。また、どんな人でも議員を志せるようにすることも必要」であること、などに言及しながら、多くの市民の声を市議会に反映させることが大切であることを強調しました。

同市議会から「市議会改革について、若い学生の声を聴きたい」と依頼があり、小島ゼミ生9名が市議会を訪問することになりました。和泉市とは包括連携協定を結んでおり、今回の訪問は本学の地域連携事業の一環でもあります。

官僚制や政策形成過程、地方行政を研究する小島教授(専門:行政学)は、和泉市など大阪府内の自治体の行政不服審査会委員も務めています。和泉市議会の改革の取り組みについて、小島教授は「1995年の地方分権推進法制定以降特に注目されるようになる地方分権改革は、明治維新、1945年以降の戦後改革に続く第三の大きな改革としての側面を見出すことができると指摘されてきました。地方分権時代にあって地方議会の改革に取り組むことは時宜にかなっているのではないか」と同市議会の取り組みを評価し、改革の第一歩として「地方議会の見える化」について触れました。

懇談では日本の政党研究に取り組む学生の研究成果を交えながら和泉市議会における会派の現状や若者の投票行動などについて意見交換がなされました。

和泉市議会の改革の方向について、議長は「議会の活動を知ってもらう」こと、「多くの市民の考えを(政策に)反映させるため、デジタル技術の活用などが必要」であること、副議長は「いろいろな意見を聞くことが重要。また、どんな人でも議員を志せるようにすることも必要」であること、などに言及しながら、多くの市民の声を市議会に反映させることが大切であることを強調しました。