社会学部ソーシャルデザイン学科(福祉)の学生が12月5日、地元・大阪府和泉市の「こども計画」策定に協力するワークショップを行いました。「こどもの居場所づくり」をテーマに若者世代が必要と考える「居場所」を提案しました。

現行の計画が令和6年度で終了し、新計画は令和7~11年度の5か年計画ということです。現行の計画が乳幼児から18歳までの子どもとその家庭が対象だったのに対し、策定中の計画は引きこもりや就労困難などの課題を抱える30歳代の若者までを対象としています。次期計画ではこどもの居場所づくりに焦点を当て、当事者であるこどもの意見を計画に反映するため、若者世代については地元の桃山学院大学が協力することになりました。

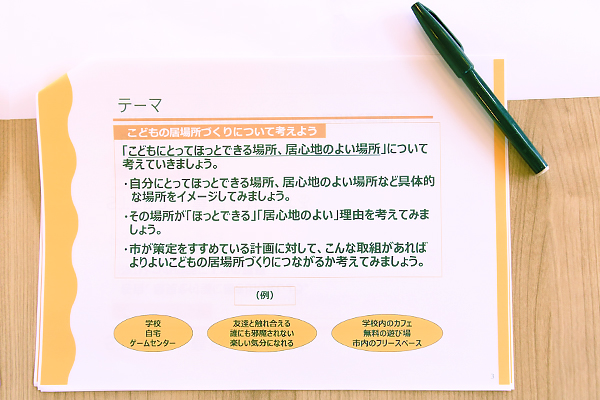

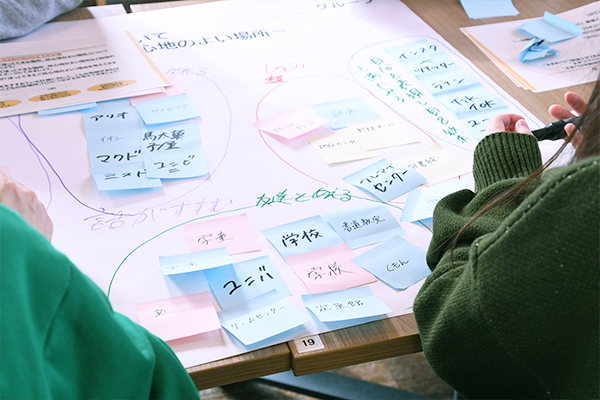

ワークショップには社会福祉士資格取得のための必修科目である「ソーシャルワーク演習」の履修生19人が参加しました。4班に分かれ、最初に各学生が「必要」、「欲しい」と考える居場所のイメージを付箋に書き出し、KJ法という情報整理の手法を使って「居場所」に求められる条件、要素などを明確化していきました。

学生たちは、本やマンガが自由に読める、無料の学習スペース、友だちと話ができる場所、誰からも見られず一人になれる場所、スポーツを楽しめる場、景色の良いところ、公園など様々な「場所」をあげていきました。また、インスタグラム、TikTok、ライン、YouTubeなどのSNSも「自分を表現する欲求を満たせる場所」ととらえ、居場所にはWi-Fiが必要と考えていました。

最後に班ごとに求められる居場所の性格や必要な条件を発表しました。ある班は、図書館のような「静かな場所」、リラックスして友だちと話ができる公園などの「ちょっとにぎやかな場所」、趣味の活動ができるライブハウスなどの「にぎやかな場所」と居場所を分類し、共通する要素を「ほっとできる場所」としました。他の班も「心を落ち着かせる場所」、「敵がいない安心できる場所」を重視していました。また、塾の自習室などが家庭の事情で使えないこどものために「無料の学習スペース」を提案した班は、こどもの関心・思考を広げるような場所の必要性を指摘していました。

参加した学生は「居場所についての定義がなかったので(議論が)難しかったですが、制限がない分、いろんな発想が出ました。子どもがどうしたら発達できるのか、人とのつながりをどうしたら深められるかを考えました」と振り返っていました。また、和泉市子育て支援室の鍛治みか課長(こども政策担当)は「いい意見をたくさん頂けました。SNSも居場所として大切と考える学生が多い一方で、SNSが使えない方がいいという意見もでていたのが面白かったです。市の施策に関心を持っていただける関係を、これからも地元の桃山学院大学さんと継続していけたらありがたいと思います」と話していました。

<ワークショップの様子>

現行の計画が令和6年度で終了し、新計画は令和7~11年度の5か年計画ということです。現行の計画が乳幼児から18歳までの子どもとその家庭が対象だったのに対し、策定中の計画は引きこもりや就労困難などの課題を抱える30歳代の若者までを対象としています。次期計画ではこどもの居場所づくりに焦点を当て、当事者であるこどもの意見を計画に反映するため、若者世代については地元の桃山学院大学が協力することになりました。

ワークショップには社会福祉士資格取得のための必修科目である「ソーシャルワーク演習」の履修生19人が参加しました。4班に分かれ、最初に各学生が「必要」、「欲しい」と考える居場所のイメージを付箋に書き出し、KJ法という情報整理の手法を使って「居場所」に求められる条件、要素などを明確化していきました。

学生たちは、本やマンガが自由に読める、無料の学習スペース、友だちと話ができる場所、誰からも見られず一人になれる場所、スポーツを楽しめる場、景色の良いところ、公園など様々な「場所」をあげていきました。また、インスタグラム、TikTok、ライン、YouTubeなどのSNSも「自分を表現する欲求を満たせる場所」ととらえ、居場所にはWi-Fiが必要と考えていました。

最後に班ごとに求められる居場所の性格や必要な条件を発表しました。ある班は、図書館のような「静かな場所」、リラックスして友だちと話ができる公園などの「ちょっとにぎやかな場所」、趣味の活動ができるライブハウスなどの「にぎやかな場所」と居場所を分類し、共通する要素を「ほっとできる場所」としました。他の班も「心を落ち着かせる場所」、「敵がいない安心できる場所」を重視していました。また、塾の自習室などが家庭の事情で使えないこどものために「無料の学習スペース」を提案した班は、こどもの関心・思考を広げるような場所の必要性を指摘していました。

参加した学生は「居場所についての定義がなかったので(議論が)難しかったですが、制限がない分、いろんな発想が出ました。子どもがどうしたら発達できるのか、人とのつながりをどうしたら深められるかを考えました」と振り返っていました。また、和泉市子育て支援室の鍛治みか課長(こども政策担当)は「いい意見をたくさん頂けました。SNSも居場所として大切と考える学生が多い一方で、SNSが使えない方がいいという意見もでていたのが面白かったです。市の施策に関心を持っていただける関係を、これからも地元の桃山学院大学さんと継続していけたらありがたいと思います」と話していました。

<ワークショップの様子>