「認定絵本士」は、認定絵本士養成講座で学んだ幅広い知識や技能等を活かし、地域や職場で実際に絵本を使って、その魅力や可能性を伝え、地域の読書活動を充実させる役割が期待されています。さらに、一定の実務経験を積み、資質・能力がふさわしいと絵本専門士委員会から認められることにより、絵本に関する高度な知識、技能及び感性を備えた絵本の専門家である「絵本専門士」に認定され、活動の幅を広げることもできます。

本学人間教育学部の幼児教育課程では、保育士資格と幼稚園教諭免許だけではなく、保育所や幼稚園で絵本を読み聞かせることにも活かせる「認定絵本士」の称号を取得できます。本養成講座では、1年次には「子どもと絵本の世界」、2年次には「フィールドワーク(絵本研究)」の受講を通じて、絵本に対する学びを深めます。

今年度も認定絵本士養成講座が始まり、本学の2年次科目「フィールドワーク:絵本研究」が開講されました。

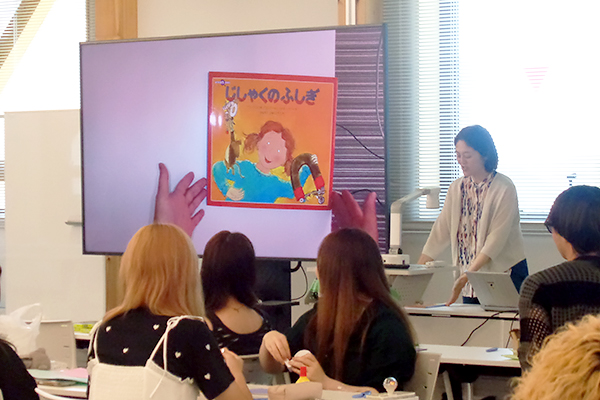

幼稚園園長でもあり、科学絵本を研究されている内藤真希先生の授業では、絵本を題材にしながら自然に触れる保育活動を体験しました。

<内藤真希先生の授業の様子>

本学人間教育学部の幼児教育課程では、保育士資格と幼稚園教諭免許だけではなく、保育所や幼稚園で絵本を読み聞かせることにも活かせる「認定絵本士」の称号を取得できます。本養成講座では、1年次には「子どもと絵本の世界」、2年次には「フィールドワーク(絵本研究)」の受講を通じて、絵本に対する学びを深めます。

今年度も認定絵本士養成講座が始まり、本学の2年次科目「フィールドワーク:絵本研究」が開講されました。

幼稚園園長でもあり、科学絵本を研究されている内藤真希先生の授業では、絵本を題材にしながら自然に触れる保育活動を体験しました。

<内藤真希先生の授業の様子>

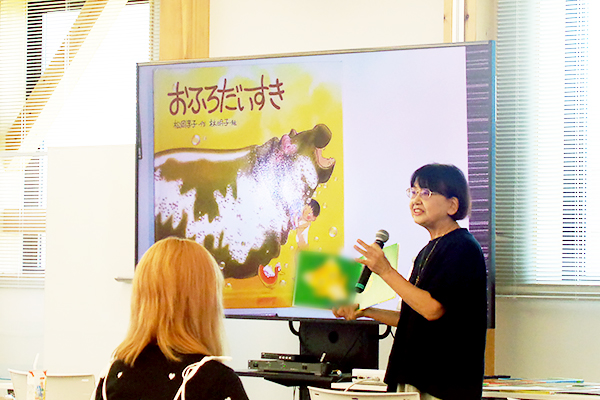

元保育士であり絵本作家でもある徳永満理先生の授業では、保育所で絵本を楽しんでいる子どもたちのお話しを伺うことができました。最後は、保育所で劇づくりとして取り上げられる『じごぐのそうべい』(田島征彦、童心社)の読み聞かせに学生が挑戦しました。

<徳永満理先生の授業の様子>

<徳永満理先生の授業の様子>

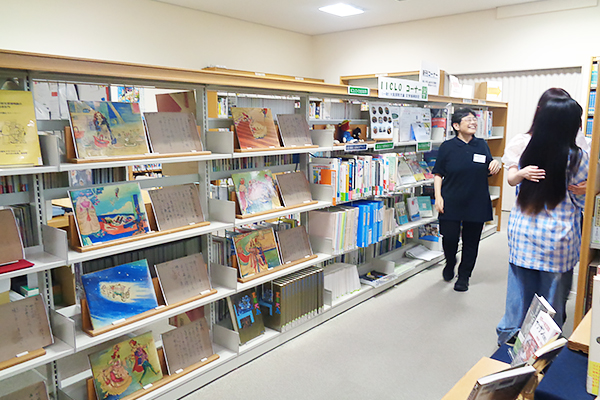

9月5日(金)は、大阪府立中央図書館(東大阪市)において大阪国際児童文学振興財団の土居安子先生の授業を受講しました。国際児童文学館を含む大阪府立中央図書館の見学もさせていただき、絵本を含む児童文学の重要性とそれを守り抜いてこられた歴史についても知ることができました。

<土居安子先生の授業の様子>

<土居安子先生の授業の様子>

1冊の絵本の表紙から読み取れることを話し合いました

<受講した学生の感想>

大阪府立中央図書館に初めて入館しました。普段入れない地下の書庫を見せていただき歴史の古い本に始まり、自分が子どものときに読んでいた本など幅広い種類の本の数に圧倒されました。本の管理方法が徹底されており、300万冊もの本が保管された地下の書庫内を自転車で移動されていることを知った時は、想定外の大きさに驚きました。自分が生活しているこの大阪に、こんなに多くの本と出会える場所があることは驚きでした。「ここなら探している本があるだろう」という安心感もあり、本に対する興味が大きくなった授業でした。

9月8日(月)、すべての認定絵本士養成講座が修了しました。今後は認定絵本士になるために最後の課題に取り組みます。

大阪府立中央図書館に初めて入館しました。普段入れない地下の書庫を見せていただき歴史の古い本に始まり、自分が子どものときに読んでいた本など幅広い種類の本の数に圧倒されました。本の管理方法が徹底されており、300万冊もの本が保管された地下の書庫内を自転車で移動されていることを知った時は、想定外の大きさに驚きました。自分が生活しているこの大阪に、こんなに多くの本と出会える場所があることは驚きでした。「ここなら探している本があるだろう」という安心感もあり、本に対する興味が大きくなった授業でした。

9月8日(月)、すべての認定絵本士養成講座が修了しました。今後は認定絵本士になるために最後の課題に取り組みます。

最終講義「デイスカッション」